2013/12/11

「都営バス」カテゴリーを使うのは、このブログを書き始めた2009(平成21)年10月以来ですので、約4年ぶりということになります(^^;

私の場合、都内はどうしても鉄道同士の乗り継ぎ点になってしまうので、なかなかゆっくり路線バスに乗ったり、じっくりバスかんさつをしたり…ということがないもので…(^^;ゞ

先日所用で都内を訪れた時のこと、JR田町駅前に停まっていた1台の都営バスに何となく違和感を感じました。

どうみてもいすゞエルガのノンステ車なのに、車体にノンステップ車であることを表わす橙色の渦巻きライン(正式には何というのでしょうか??)がないのです。

この車両、どうやらかつてのワンステップ・ツーステップ車時代の標準カラーを態々纏っているようです。

▲ 東京都交通局 B-M128号車 渋谷営業所所属・2004年式のいすゞエルガノンステップ車(PJ-LV234L1) 余談ながら、フロントガラス下の「PASMO」マークは「IC」マークに変更されていないようです(^^;

現在、都営バスはすべての路線バス車両がノンステップ車になったそうで、ゆえに橙色の渦巻きラインの車両ばかりになってしまったようです。そして今年9月21日(土)に行なわれた「バスの日イベント バスまつり2013 in 晴海」で、かつての塗装(「ナックルライン」塗装というのだそうです。)を復刻した車両としてお目見えしたのがこのB-M128号車だそうで、昨今流行っている“復刻塗装車”の一種といえそうです。

(東京都交通局の公式サイトによりますと、都営バスは来年1月18日で開業90周年を迎えるそうで、そのイベントの一環として復刻塗装を採用したのかもしれませんね。)

私の場合、都内はどうしても鉄道同士の乗り継ぎ点になってしまうので、なかなかゆっくり路線バスに乗ったり、じっくりバスかんさつをしたり…ということがないもので…(^^;ゞ

先日所用で都内を訪れた時のこと、JR田町駅前に停まっていた1台の都営バスに何となく違和感を感じました。

どうみてもいすゞエルガのノンステ車なのに、車体にノンステップ車であることを表わす橙色の渦巻きライン(正式には何というのでしょうか??)がないのです。

この車両、どうやらかつてのワンステップ・ツーステップ車時代の標準カラーを態々纏っているようです。

▲ 東京都交通局 B-M128号車 渋谷営業所所属・2004年式のいすゞエルガノンステップ車(PJ-LV234L1) 余談ながら、フロントガラス下の「PASMO」マークは「IC」マークに変更されていないようです(^^;

現在、都営バスはすべての路線バス車両がノンステップ車になったそうで、ゆえに橙色の渦巻きラインの車両ばかりになってしまったようです。そして今年9月21日(土)に行なわれた「バスの日イベント バスまつり2013 in 晴海」で、かつての塗装(「ナックルライン」塗装というのだそうです。)を復刻した車両としてお目見えしたのがこのB-M128号車だそうで、昨今流行っている“復刻塗装車”の一種といえそうです。

(東京都交通局の公式サイトによりますと、都営バスは来年1月18日で開業90周年を迎えるそうで、そのイベントの一環として復刻塗装を採用したのかもしれませんね。)

2013/12/10

先日、帰省した際に目撃したフジエクスプレスの横浜タウンバスの話題です。

フジエクスプレスでは、横浜市交通局から運行を引き継いだ[134]系統を中心に、桜木町駅前~山下地区・本牧地区を結ぶ2路線を“横浜タウンバス”として運行していますが、その最終バスに変わった行先表示が出ているのを目撃しました。

▲ イルミネーションで飾られた帆船日本丸をバックに桜木町駅前を発車する横浜タウンバス[134]系統の最終バスです。

(車両は日野レインボーHR(PB-HR7JHAE 2007年式)のH2771号車です。)

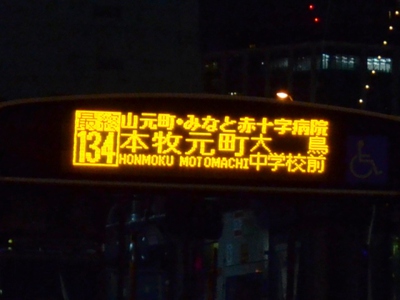

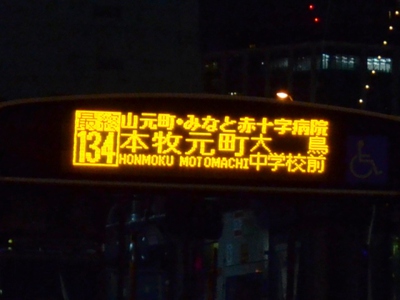

遠目に見ると、行先表示器のLEDには所狭しと文字が並べられています。この[134]系統は、最終バス以外は桜木町駅前~山元町~みなと赤十字病院~本牧元町循環として運行されていますが、最終のみ本牧地区での循環をせずに大鳥中学校止まりとなります。

その表示を拡大すると、こんな感じです。

▲ どれが行先なんだかよく分からないくらい文字が並んでいる行先表示器のLED(^^; 山元町、みなと赤十字病院、本牧元町経由大鳥中学校行き…といったところでしょうか。

ここで注目したのは、系統番号の上に[最終]の文字が表示されている点です。

東京や横浜のバスは、終車灯(方向幕の裏側から赤い電球で表示を照らす灯り。なお、LEDの場合は表示の縁を赤色のLEDで囲う方法をとる事業者が多いようです。)によって最終バスであることを乗客に案内するケースが多いと思っていたのですが、終車灯を用いずに直接“最終”の文字を表示することで案内するケースは初めて見ました。でも全国的にはこのような案内方法を取っている事業者も数多くあるのかもしれませんね。

(そもそも長野県内では、終車の案内そのものを見たことがありませんが…(^^;;;)

フジエクスプレスでは、横浜市交通局から運行を引き継いだ[134]系統を中心に、桜木町駅前~山下地区・本牧地区を結ぶ2路線を“横浜タウンバス”として運行していますが、その最終バスに変わった行先表示が出ているのを目撃しました。

▲ イルミネーションで飾られた帆船日本丸をバックに桜木町駅前を発車する横浜タウンバス[134]系統の最終バスです。

(車両は日野レインボーHR(PB-HR7JHAE 2007年式)のH2771号車です。)

遠目に見ると、行先表示器のLEDには所狭しと文字が並べられています。この[134]系統は、最終バス以外は桜木町駅前~山元町~みなと赤十字病院~本牧元町循環として運行されていますが、最終のみ本牧地区での循環をせずに大鳥中学校止まりとなります。

その表示を拡大すると、こんな感じです。

▲ どれが行先なんだかよく分からないくらい文字が並んでいる行先表示器のLED(^^; 山元町、みなと赤十字病院、本牧元町経由大鳥中学校行き…といったところでしょうか。

ここで注目したのは、系統番号の上に[最終]の文字が表示されている点です。

東京や横浜のバスは、終車灯(方向幕の裏側から赤い電球で表示を照らす灯り。なお、LEDの場合は表示の縁を赤色のLEDで囲う方法をとる事業者が多いようです。)によって最終バスであることを乗客に案内するケースが多いと思っていたのですが、終車灯を用いずに直接“最終”の文字を表示することで案内するケースは初めて見ました。でも全国的にはこのような案内方法を取っている事業者も数多くあるのかもしれませんね。

(そもそも長野県内では、終車の案内そのものを見たことがありませんが…(^^;;;)

2013/12/08

昨日の記事に続き、また川中島バスに登場した白一色の車体のバスの話題です。

00423号車となった日野レインボーHRから通算すると、長野地区では4台目となるダイナミックストライプの無い白い車体のまま運用入りした車両ですが、今回登場したのもこれまでアルピコグループ各社には在籍していなかったタイプの車体の車両です。

▲ ここ最近の例に則り(!?)、必要最低限(…ほどさえも無いように見えますが(^^;)の表記類以外、何もない真っ白な車体で登場した車両です。登録番号が「長野200か12-83」ですので、ひとまず「(仮)41283号車」とでも呼んでおきましょう(^^;

この車両の車体は西日本車体工業製のようですが、58MCとも96MCとも付かない顔つきをしています。調べてみると日産ディーゼルとの共同開発により製造された中型バス向けのオリジナル車体のようで、意外にも歴史は古く、1989(平成元)年頃に製造が始まった車体のようです。長野県内にも、JRバス関東の長久保や下諏訪の営業所に同型の車体をもつ車両が在籍していたことがあり、私の地元・横浜市でも1988年度導入車の一部(Y-LOOP用車両)にこの車体を持つ車両が導入されたことがありました。

不意打ちを食らったかのように現れた車両に、携帯電話のカメラ機能でこの画像を撮影するのが精一杯だった(停留所や看板に遮られて、車体もほとんど写っていませんし…(泣))ため、これ以上の詳細は不明ですが、追々調査していきたいと思います。

ひとまず速報的なお知らせまで…ということで(^^;

00423号車となった日野レインボーHRから通算すると、長野地区では4台目となるダイナミックストライプの無い白い車体のまま運用入りした車両ですが、今回登場したのもこれまでアルピコグループ各社には在籍していなかったタイプの車体の車両です。

▲ ここ最近の例に則り(!?)、必要最低限(…ほどさえも無いように見えますが(^^;)の表記類以外、何もない真っ白な車体で登場した車両です。登録番号が「長野200か12-83」ですので、ひとまず「(仮)41283号車」とでも呼んでおきましょう(^^;

この車両の車体は西日本車体工業製のようですが、58MCとも96MCとも付かない顔つきをしています。調べてみると日産ディーゼルとの共同開発により製造された中型バス向けのオリジナル車体のようで、意外にも歴史は古く、1989(平成元)年頃に製造が始まった車体のようです。長野県内にも、JRバス関東の長久保や下諏訪の営業所に同型の車体をもつ車両が在籍していたことがあり、私の地元・横浜市でも1988年度導入車の一部(Y-LOOP用車両)にこの車体を持つ車両が導入されたことがありました。

不意打ちを食らったかのように現れた車両に、携帯電話のカメラ機能でこの画像を撮影するのが精一杯だった(停留所や看板に遮られて、車体もほとんど写っていませんし…(泣))ため、これ以上の詳細は不明ですが、追々調査していきたいと思います。

ひとまず速報的なお知らせまで…ということで(^^;

2013/12/07

11月下旬頃から、西日本車体工業製の車体を持つ真っ白なバスが長野市内にお目見えしています。

このところ恒例(!?)となっている、アルピコ交通(川中島バス)の車両のダイナミックストライプが無い真っ白な車体でのデビューのようですが、夜間ながらカメラに収めることができました。

▲ [17]系統・西条線で運行中の姿を捉えることができた、前中扉・4枚折り戸の西工車体を持つ川中島バスの新規車両です。これまで、58MC車体を持つ路線車は在籍していますが、96MC車体を持つ車両は初登場であると思われます。

▲ 夕方の西条線~三本柳線へと流れる運用に入っていることが分かりましたので、同じ場所でもう一度待って今度は非公式側を。面長のフロントマスクに、前面から側面後部に掛けて階段状に高くなる窓の下端のラインが何とも不格好に見えるデザインのバスです。ノンステではなく、ワンステップ車のようです。

最低限の表記以外、社番も入っていない状態ですので、「長野200か12-82」の登録番号を引用してひとまず「(仮)41282号車」と呼ぶことにします(^^;

出自は京王電鉄グループのいずれかの事業者あたりが怪しそうですが…96MC車体の登場で、これで主だった中・大型路線車向けのボディの形式が、アルピコグループ内にほぼ完全に揃ったのではないでしょうか。

また明るい時に詳細を調査をしてみようと思います(^^;

このところ恒例(!?)となっている、アルピコ交通(川中島バス)の車両のダイナミックストライプが無い真っ白な車体でのデビューのようですが、夜間ながらカメラに収めることができました。

▲ [17]系統・西条線で運行中の姿を捉えることができた、前中扉・4枚折り戸の西工車体を持つ川中島バスの新規車両です。これまで、58MC車体を持つ路線車は在籍していますが、96MC車体を持つ車両は初登場であると思われます。

▲ 夕方の西条線~三本柳線へと流れる運用に入っていることが分かりましたので、同じ場所でもう一度待って今度は非公式側を。面長のフロントマスクに、前面から側面後部に掛けて階段状に高くなる窓の下端のラインが何とも不格好に見えるデザインのバスです。ノンステではなく、ワンステップ車のようです。

最低限の表記以外、社番も入っていない状態ですので、「長野200か12-82」の登録番号を引用してひとまず「(仮)41282号車」と呼ぶことにします(^^;

出自は京王電鉄グループのいずれかの事業者あたりが怪しそうですが…96MC車体の登場で、これで主だった中・大型路線車向けのボディの形式が、アルピコグループ内にほぼ完全に揃ったのではないでしょうか。

また明るい時に詳細を調査をしてみようと思います(^^;

2013/12/06

2013/12/05

先日、ダイヤが大幅に乱れている京急に乗車する機会がありました。

態々狙って乗ったのではなく、遅れていても動いていれば目的地に着くことはできるだろうと思って乗ったのですが…途中駅で運転整理のために行先が変更されるという事態に見舞われました。

乗車していたのは889SH列車、さる10月26日(土)のダイヤ改正で消えてしまった三崎口~成田空港間をロングランする快特です。

所定のダイヤより40分以上遅れて着いた京急蒲田駅でしばらく停車する旨のアナウンスがあったので、「快特・成田空港」の行先表示を記録しておこうと(この時は、希少な行先だということは認識していたものの、その後のダイヤ改正での消滅なんて考えてもいませんでした(^^;)、ホームへ降りたところ、行先を変更して泉岳寺止まりとする内容の放送が流れました。

無情にも方向幕は回りだし…その結果撮れたのがこんな行き先です。

▲ 「快特・羽田空港」行き。京急蒲田駅のこのホームには絶対に入線することのない組み合わせです。

▲ 「快特・三浦海岸」行き。かつての夏ダイヤを思わせるような行き先ですが…やはり上りホームには絶対に入ってこない行き先です(^^;

▲ 一応、「快特・成田空港」行きに乗車していたという証を…(^^; 車内のLCDディスプレイに出ていた表示を撮ったものです。

以上、つまらない方向幕ネタでした(^^;

態々狙って乗ったのではなく、遅れていても動いていれば目的地に着くことはできるだろうと思って乗ったのですが…途中駅で運転整理のために行先が変更されるという事態に見舞われました。

乗車していたのは889SH列車、さる10月26日(土)のダイヤ改正で消えてしまった三崎口~成田空港間をロングランする快特です。

所定のダイヤより40分以上遅れて着いた京急蒲田駅でしばらく停車する旨のアナウンスがあったので、「快特・成田空港」の行先表示を記録しておこうと(この時は、希少な行先だということは認識していたものの、その後のダイヤ改正での消滅なんて考えてもいませんでした(^^;)、ホームへ降りたところ、行先を変更して泉岳寺止まりとする内容の放送が流れました。

無情にも方向幕は回りだし…その結果撮れたのがこんな行き先です。

▲ 「快特・羽田空港」行き。京急蒲田駅のこのホームには絶対に入線することのない組み合わせです。

▲ 「快特・三浦海岸」行き。かつての夏ダイヤを思わせるような行き先ですが…やはり上りホームには絶対に入ってこない行き先です(^^;

▲ 一応、「快特・成田空港」行きに乗車していたという証を…(^^; 車内のLCDディスプレイに出ていた表示を撮ったものです。

以上、つまらない方向幕ネタでした(^^;

2013/12/04

今年、電車・バスが開業して100周年となる京王電鉄グループで運行されている、路線バスの記念復刻塗装車。第三弾は京王バス東・永福町営業所のD31311号車です。

▲ 1980(昭和55)年に登場したワンロマ車(※)に採用された塗装(通称「初代ワンロマ塗装」)を纏うD31311号車。(QKG-MP37FK 京王バス東 永福町営業所所属) ベースは昨日の記事で紹介した「路線車旧塗装」に通じるものがありますが、ラインのパターンが若干凝ったデザインになっています。

この塗装は、中央高速バス富士五湖線をバックアップするために製造された三菱ふそうMP118Mに採用されたそうで、一般路線と高速・観光の両方に使える特殊仕様のバスであることを識別するために特別塗装を施していたものです。繁忙期には高速バスの続行便として活躍したそうですが、ブルドッグが中央道を行く姿なんて想像するだけで凄そうです(^^;

▲ リアは「路線車旧塗装」とほぼ同じデザインに見えます。このカラーリングでは、ラインパターンの関係上、「京王帝都」の旧社名表記はラインと同じ朱色で書かれています。

3日間にわたって紹介した3台が、新宿駅西口周辺で見ることができる記念復刻塗装車のすべてのようです。

あともう一種類、「2代目ワンロマ塗装」があるのですが、京王バス南・南大沢営業所、京王バス中央・府中営業所、京王電鉄バス・八王子営業所に在籍しているようで、残念ながら新宿では見られませんでした。

(※) ボディとシャーシは路線バス、座席はロマンスシートという双方の特徴を備えた仕様のため、「ワンマン・ロマンス(略称ワンロマ)車」と呼ばれた。(参考:京王バス公式HP バス図鑑)

▲ 1980(昭和55)年に登場したワンロマ車(※)に採用された塗装(通称「初代ワンロマ塗装」)を纏うD31311号車。(QKG-MP37FK 京王バス東 永福町営業所所属) ベースは昨日の記事で紹介した「路線車旧塗装」に通じるものがありますが、ラインのパターンが若干凝ったデザインになっています。

この塗装は、中央高速バス富士五湖線をバックアップするために製造された三菱ふそうMP118Mに採用されたそうで、一般路線と高速・観光の両方に使える特殊仕様のバスであることを識別するために特別塗装を施していたものです。繁忙期には高速バスの続行便として活躍したそうですが、ブルドッグが中央道を行く姿なんて想像するだけで凄そうです(^^;

▲ リアは「路線車旧塗装」とほぼ同じデザインに見えます。このカラーリングでは、ラインパターンの関係上、「京王帝都」の旧社名表記はラインと同じ朱色で書かれています。

3日間にわたって紹介した3台が、新宿駅西口周辺で見ることができる記念復刻塗装車のすべてのようです。

あともう一種類、「2代目ワンロマ塗装」があるのですが、京王バス南・南大沢営業所、京王バス中央・府中営業所、京王電鉄バス・八王子営業所に在籍しているようで、残念ながら新宿では見られませんでした。

(※) ボディとシャーシは路線バス、座席はロマンスシートという双方の特徴を備えた仕様のため、「ワンマン・ロマンス(略称ワンロマ)車」と呼ばれた。(参考:京王バス公式HP バス図鑑)

2013/12/03

今年、電車・バスが開業して100周年となる京王電鉄グループで運行されている、路線バスの記念復刻塗装車。第二弾は京王バス東・中野営業所のA31305号車です。

▲ 1975(昭和50)~1989(平成元)年まで路線バスに採用されていた塗装(通称「路線車旧塗装」)を纏うA31305号車。(QKG-MP37FK 京王バス東 中野営業所所属) この塗装は、何となく記憶に留まっています(^^; フロントの旧京王帝都のエンブレムと側面の100周年ステッカーは各デザインとも共通のようです。

淡色をベースにアクセントのラインが窓下に一本入るというのは、バスの塗装の基本中の基本のようなカラーリングですね。

都内では、都営バスの美濃部カラーやその後一時的に導入された鈴木カラーも同じような塗装パターンでした。

▲ リアも至ってシンプルなデザインです。側面のラインの中に書かれた「京王帝都」の旧社名も普通の書体(丸ゴシック体?)です。

▲ 1975(昭和50)~1989(平成元)年まで路線バスに採用されていた塗装(通称「路線車旧塗装」)を纏うA31305号車。(QKG-MP37FK 京王バス東 中野営業所所属) この塗装は、何となく記憶に留まっています(^^; フロントの旧京王帝都のエンブレムと側面の100周年ステッカーは各デザインとも共通のようです。

淡色をベースにアクセントのラインが窓下に一本入るというのは、バスの塗装の基本中の基本のようなカラーリングですね。

都内では、都営バスの美濃部カラーやその後一時的に導入された鈴木カラーも同じような塗装パターンでした。

▲ リアも至ってシンプルなデザインです。側面のラインの中に書かれた「京王帝都」の旧社名も普通の書体(丸ゴシック体?)です。

2013/12/02

今年、電車・バスが開業して100周年となる京王電鉄グループでは、これを記念して4種類の復刻塗装車を路線バスに登場させています。その一部を撮影することができましたので、紹介いたします。

▲ 1975(昭和50)年まで路線バスに採用されていた塗装(通称「路線車旧々塗装」)を纏うA31304号車。(QKG-MP37FK 京王バス東 中野営業所所属) フロントには京王帝都の社紋が取り付けられています。

現在の西東京バスのカラーリングに通じるものがあるこの塗装、三菱ふそうニューエアロスターノンステップ車のデザインにうまくマッチするようにまとめられています。

▲ リア及び側面には独特の書体で「京王帝都」の旧社名ロゴが描かれています。なお、側面には京王帝都電鉄の英文表記の頭文字である「K.T.R」のロゴも入るという芸の細かさです(^^)

▲ 1975(昭和50)年まで路線バスに採用されていた塗装(通称「路線車旧々塗装」)を纏うA31304号車。(QKG-MP37FK 京王バス東 中野営業所所属) フロントには京王帝都の社紋が取り付けられています。

現在の西東京バスのカラーリングに通じるものがあるこの塗装、三菱ふそうニューエアロスターノンステップ車のデザインにうまくマッチするようにまとめられています。

▲ リア及び側面には独特の書体で「京王帝都」の旧社名ロゴが描かれています。なお、側面には京王帝都電鉄の英文表記の頭文字である「K.T.R」のロゴも入るという芸の細かさです(^^)

2013/12/01

昨日に続き、立川バスの希少形式の紹介を…

少し前になりますが、立川駅北口で撮影したこの車両、どこからどう見ても日野レインボーの中型ロング(HR)なのですが…

▲ 立川バスH407号車。いすゞ(日野車体) PK-HR7JPAC 2003年式 拝島営業所所属

この車両、2003(平成15)~2007(平成19)年の間、日野レインボーHRをOEM供給する形でいすゞブランドで製造・販売された「エルガJ」という形式で、全国でも15台ほどしかいない珍車だそうです。いすゞ車との識別が可能なのは、ハンドルの中央にある「ISUZU」のエンブレムくらいしかなく、外観からは全く区別がつかないようで…(^^;

ちなみに立川バスでは15台中8台が在籍しているそうで、なかなかの大口ユーザーのようです(^^;;;

少し前になりますが、立川駅北口で撮影したこの車両、どこからどう見ても日野レインボーの中型ロング(HR)なのですが…

▲ 立川バスH407号車。いすゞ(日野車体) PK-HR7JPAC 2003年式 拝島営業所所属

この車両、2003(平成15)~2007(平成19)年の間、日野レインボーHRをOEM供給する形でいすゞブランドで製造・販売された「エルガJ」という形式で、全国でも15台ほどしかいない珍車だそうです。いすゞ車との識別が可能なのは、ハンドルの中央にある「ISUZU」のエンブレムくらいしかなく、外観からは全く区別がつかないようで…(^^;

ちなみに立川バスでは15台中8台が在籍しているそうで、なかなかの大口ユーザーのようです(^^;;;