2016/07/27

久しぶりのリアルタイム更新となりますが…(^^;

今回の記事では、雑誌の発売についてお知らせいたします。

本日7月27日(水)、講談社/講談社ビーシーから隔月刊で出版されているバス関係の雑誌、

『バスマガジン Vol.78』が発売されます。

今号では、同誌の連載記事「おじゃまします!! バス会社潜入レポート」に“アルピコ交通”が取り上げられています。

同社が当コーナーに取り上げられるのは初めてのことですが、2010年7月発売の「バスマガジン Vol.42」でアルピコグループ3社(松本電鉄、川中島バス、諏訪バス)が取り上げられておりますので、6年ぶりの特集ということもできます。

微力ながら、私も記事の一部を執筆させていただいておりますので、宣伝を兼ねて…ということで紹介させていただきました。

詳しくはどうぞ書店等でお手にとってご覧くだされば幸いです。

よろしくお願いいたしますm(__)m

今回の記事では、雑誌の発売についてお知らせいたします。

本日7月27日(水)、講談社/講談社ビーシーから隔月刊で出版されているバス関係の雑誌、

『バスマガジン Vol.78』が発売されます。

今号では、同誌の連載記事「おじゃまします!! バス会社潜入レポート」に“アルピコ交通”が取り上げられています。

同社が当コーナーに取り上げられるのは初めてのことですが、2010年7月発売の「バスマガジン Vol.42」でアルピコグループ3社(松本電鉄、川中島バス、諏訪バス)が取り上げられておりますので、6年ぶりの特集ということもできます。

微力ながら、私も記事の一部を執筆させていただいておりますので、宣伝を兼ねて…ということで紹介させていただきました。

詳しくはどうぞ書店等でお手にとってご覧くだされば幸いです。

よろしくお願いいたしますm(__)m

2015/09/07

2015/01/16

今さら…なタイミングのような気もしますが(^^;

古い画像を何となく漁っていて偶然見つけた1枚。

写っていたのは…

▲ クハ481-27〔新カヌ〕 1998(平成10)年2月頃 長野駅南側電留線(側道から撮影)

かつて長野~新潟間を結んだ特急「みのり」。

1997(平成9)年10月の“長野行新幹線”開業と同時に運行を開始した、上沼垂運転区の485系を使用する特急列車で、2002(平成14)年12月のダイヤ改正で快速「くびき野」に格下げされるまでの間、信越本線の特急列車として活躍しました。

通称“上沼垂色”と呼ばれるカラーリングに変更された485系には、ボンネット型の先頭車両も混じっており、その1両(1両だけでしたっけ?)がこの「クハ481-27」でした。

長野オリンピック開催期間中のバス撮影の合間に偶然撮ったカットのようで、クハ481-27はこの翌年秋には廃車されています。

今度の3月で北陸新幹線が金沢まで開業すると、このように新潟からの直通列車が長野にやって来ることもなくなってしまうのでしょう。

長野オリンピックとか、新幹線が長野まで開業したのなんかつい最近のことと思っていましたが、もう20年近く前の話なんですよね…

(何だか寂しいまとめになってしまいました(^^;;;)

古い画像を何となく漁っていて偶然見つけた1枚。

写っていたのは…

▲ クハ481-27〔新カヌ〕 1998(平成10)年2月頃 長野駅南側電留線(側道から撮影)

かつて長野~新潟間を結んだ特急「みのり」。

1997(平成9)年10月の“長野行新幹線”開業と同時に運行を開始した、上沼垂運転区の485系を使用する特急列車で、2002(平成14)年12月のダイヤ改正で快速「くびき野」に格下げされるまでの間、信越本線の特急列車として活躍しました。

通称“上沼垂色”と呼ばれるカラーリングに変更された485系には、ボンネット型の先頭車両も混じっており、その1両(1両だけでしたっけ?)がこの「クハ481-27」でした。

長野オリンピック開催期間中のバス撮影の合間に偶然撮ったカットのようで、クハ481-27はこの翌年秋には廃車されています。

今度の3月で北陸新幹線が金沢まで開業すると、このように新潟からの直通列車が長野にやって来ることもなくなってしまうのでしょう。

長野オリンピックとか、新幹線が長野まで開業したのなんかつい最近のことと思っていましたが、もう20年近く前の話なんですよね…

(何だか寂しいまとめになってしまいました(^^;;;)

2014/10/01

10月1日-

50年前の今日、東海道新幹線の東京~新大阪間が開業しました。

後に“だんご鼻”の愛称で親しまれる0系新幹線が、「ひかり」「こだま」として走り始めたこの日、日本の、いや世界の鉄道が大きな転換点を迎えたといっても過言ではないでしょう。

今の新幹線車両からすれば何処となくのんびりとした、愛嬌のある顔つきの0系新幹線ですが、当時としては驚異的な時速200キロで走る夢の乗り物だったに違いありません。

先日、さいたま市にある「鉄道博物館」を訪れた際、同館内に展示してある0系新幹線の先頭車両が、開業当日の東京駅を模したセットの中にあるのを拝見してきました。

あの日から半世紀、既に0系新幹線は過去のものとなり、現在は時速300キロを超えるスピードも当たり前になっています。

車両も、洗練された近未来的なデザインの車両になりました。

建設費用や用地買収、そして並行在来線の存続問題など、現実は厳しいことばかりですが、これからも“シンカンセン”は、日本国民にとって“夢の乗り物”であり続けてほしいものです。

50年前の今日、東海道新幹線の東京~新大阪間が開業しました。

後に“だんご鼻”の愛称で親しまれる0系新幹線が、「ひかり」「こだま」として走り始めたこの日、日本の、いや世界の鉄道が大きな転換点を迎えたといっても過言ではないでしょう。

今の新幹線車両からすれば何処となくのんびりとした、愛嬌のある顔つきの0系新幹線ですが、当時としては驚異的な時速200キロで走る夢の乗り物だったに違いありません。

先日、さいたま市にある「鉄道博物館」を訪れた際、同館内に展示してある0系新幹線の先頭車両が、開業当日の東京駅を模したセットの中にあるのを拝見してきました。

あの日から半世紀、既に0系新幹線は過去のものとなり、現在は時速300キロを超えるスピードも当たり前になっています。

車両も、洗練された近未来的なデザインの車両になりました。

建設費用や用地買収、そして並行在来線の存続問題など、現実は厳しいことばかりですが、これからも“シンカンセン”は、日本国民にとって“夢の乗り物”であり続けてほしいものです。

2014/09/30

9月30日-

この日がやって来ると思い出すのは17年前の1997(平成9)年のこと。

17年前の今日、新幹線開業を明日に控え、信越本線の横川~軽井沢間が営業最終日を迎えました。

この日を境に、横川駅や軽井沢駅では、碓氷峠のシェルパ、ロクサンのブロワー音も、峠越えに備えて189系が空気ばねをパンクさせる音も、峠の釜めしの売り子さんの声もそれを買い求める客の声も、聞かれなくなりました。

あれから17年、1台のEF63形電気機関車が時の止まった軽井沢駅旧1番線ホームに静かに佇んでいます。

1997年9月30日の単171列車に押し上げられて、塒である横川機関区に一足早く別れを告げた2号機は、ロクサンの中で唯一この日、峠を下りなかった機関車となりました。

じっと見つめるその先には、かつて幾度となく行き来した碓氷峠の鉄路が今もなお続いていますが、それをいつか下る夢は、夢のまま終わってしまいそうです。

「10年ひと昔」と言いますが、もうすぐそれが“ふた昔”になろうとしています。

そして来春には新幹線の延伸に伴い、信越本線は最早本来の目的さえ見失った細切れの鉄路となってしまいます。

この場所で目を閉じて耳を澄ましても、もうあの時の“音”を記憶の中に蘇らせることさえ難しくなってしまいました…

この日がやって来ると思い出すのは17年前の1997(平成9)年のこと。

17年前の今日、新幹線開業を明日に控え、信越本線の横川~軽井沢間が営業最終日を迎えました。

この日を境に、横川駅や軽井沢駅では、碓氷峠のシェルパ、ロクサンのブロワー音も、峠越えに備えて189系が空気ばねをパンクさせる音も、峠の釜めしの売り子さんの声もそれを買い求める客の声も、聞かれなくなりました。

あれから17年、1台のEF63形電気機関車が時の止まった軽井沢駅旧1番線ホームに静かに佇んでいます。

1997年9月30日の単171列車に押し上げられて、塒である横川機関区に一足早く別れを告げた2号機は、ロクサンの中で唯一この日、峠を下りなかった機関車となりました。

じっと見つめるその先には、かつて幾度となく行き来した碓氷峠の鉄路が今もなお続いていますが、それをいつか下る夢は、夢のまま終わってしまいそうです。

「10年ひと昔」と言いますが、もうすぐそれが“ふた昔”になろうとしています。

そして来春には新幹線の延伸に伴い、信越本線は最早本来の目的さえ見失った細切れの鉄路となってしまいます。

この場所で目を閉じて耳を澄ましても、もうあの時の“音”を記憶の中に蘇らせることさえ難しくなってしまいました…

2014/08/18

松本と新島々を結ぶアルピコ交通(旧松本電鉄)上高地線。沿線はほぼ国道158号に沿っており、特に新村以西はほぼ線路と国道が寄り添う区間が数多くあります。国道には特急バスをはじめ決して本数は多くないものの路線バスの運行がありますので、ダイナミックストライプが描かれた電車とバスの並走を狙う…なんていうのも可能かもしれませんが、双方のダイヤとか撮影場所とかあまり難しく考えずに、手軽に新島々駅で“ダイナミックストライプ同士の並び”を撮影してみました(^^;

▲ 新島々駅に停車中の上高地線3000系(3007編成)と国道を走り抜けるセレガハイブリッド12205号車(上高地発長野行き高速バス「せせらぎ号」)。新島々バスターミナルには、山から下りてきた12201号車がお客さんを降ろした後の入れ替え作業中です。

(※ 画像は新島々営業所及び新島々バスターミナル附近の国道158号の歩道部分から撮影したものです。なお、撮影に際しては、営業所及びバスターミナル付近での撮影について、事前に営業所にお断りし、ご了承をいただいております。)

▲ 新島々駅に停車中の上高地線3000系(3007編成)と国道を走り抜けるセレガハイブリッド12205号車(上高地発長野行き高速バス「せせらぎ号」)。新島々バスターミナルには、山から下りてきた12201号車がお客さんを降ろした後の入れ替え作業中です。

(※ 画像は新島々営業所及び新島々バスターミナル附近の国道158号の歩道部分から撮影したものです。なお、撮影に際しては、営業所及びバスターミナル付近での撮影について、事前に営業所にお断りし、ご了承をいただいております。)

2014/02/13

2月8日(土)から16日(日)まで開催中の第11回長野灯明まつりに出かけてきました。

今回はバスの撮影は一切なく(^^;、子どもが出展した「ゆめ灯り絵展」の作品を見ることと、いつもどおり善光寺参拝をすることに主眼を置いた家族での行動だったので、このブログの趣旨に沿った画像は特にないのですが(^^;;;、ここ2年ほど続けて訪れているお寺さんのお地蔵さまを紹介いたします。

善光寺参道の西側、上西之門町にある「長養院」というお寺さんには、何とも愛らしい姿のお地蔵さまがいらっしゃいます。

灯明まつりの期間中は、それが素敵なライトアップの中にあり、撮影することもできます。

昨年は知らずにふらっと(福引所が偶々同じ方面にあり、門の前を通りかかったのがきっかけでした。)立ち寄っただけで、お参りしかしなかったのですが、今年は三脚も用意していったので、しっかりと撮影させていただくことができました(^^)v

あとはいつも通り、本堂にお参りをして、山門を眺めて…帰途に就いたのでした(^^;

8日(土)の雪が残る寒い中でしたが、無事に年中行事の一つが終了しました(^^;

今回はバスの撮影は一切なく(^^;、子どもが出展した「ゆめ灯り絵展」の作品を見ることと、いつもどおり善光寺参拝をすることに主眼を置いた家族での行動だったので、このブログの趣旨に沿った画像は特にないのですが(^^;;;、ここ2年ほど続けて訪れているお寺さんのお地蔵さまを紹介いたします。

善光寺参道の西側、上西之門町にある「長養院」というお寺さんには、何とも愛らしい姿のお地蔵さまがいらっしゃいます。

灯明まつりの期間中は、それが素敵なライトアップの中にあり、撮影することもできます。

昨年は知らずにふらっと(福引所が偶々同じ方面にあり、門の前を通りかかったのがきっかけでした。)立ち寄っただけで、お参りしかしなかったのですが、今年は三脚も用意していったので、しっかりと撮影させていただくことができました(^^)v

あとはいつも通り、本堂にお参りをして、山門を眺めて…帰途に就いたのでした(^^;

8日(土)の雪が残る寒い中でしたが、無事に年中行事の一つが終了しました(^^;

2014/02/10

2013/12/22

白い車体のままデビュー→フロント部分のみにダイナミックストライプ追加-と変化した(仮)41282号車。車体や推測される元事業者から、連続して白い車体のままでデビューした(仮)41283号車だけでなくこの車両もどうやら日産ディーゼル製のようです。

これまで各社から様々な譲受車を導入してきた川中島バスにあって、なぜか頑なに日デ製の車両だけは導入しなかったのですが、ここへきてついに…となったのは、高速バスの共同運行事業者という縁があってのことなのでしょうか(^^;

それはさておき、この(仮)41282号車のフロントにダイナミックストライプが追加された姿はきっと一時的なものになってしまうと思い、何とか昼間に撮影しておきたかったところですが、ちょうど長野駅で[46]系統・大豆島線に入っているのを確認できたため、その折り返し便を狙い撃ちしてみました。

光線具合はともかく、バスの進路や交差点の規模を考え、比較的撮影しやすいだろうと考えたのは商工会議所バス停南側の七瀬南部交差点です。

▲ フロント部分にのみダイナミックストライプが追加された(仮)41282号車。

フロントガラス下の「Highland Shutle」のGIロゴがやけに小さいのが車体デザインのアンバランスさに拍車をかけているような気がしますが(^^;、なぜ小型車のようなサイズのロゴを持ってきたのでしょうか??

この位置では「Easy Step-in」のロゴやピクトグラムも入らなさそうですが…

▲ 商工会議所バス停に停車中の(仮)41282号車。ご覧のとおり、側面~リアは真っ白のままです。

これまで各社から様々な譲受車を導入してきた川中島バスにあって、なぜか頑なに日デ製の車両だけは導入しなかったのですが、ここへきてついに…となったのは、高速バスの共同運行事業者という縁があってのことなのでしょうか(^^;

それはさておき、この(仮)41282号車のフロントにダイナミックストライプが追加された姿はきっと一時的なものになってしまうと思い、何とか昼間に撮影しておきたかったところですが、ちょうど長野駅で[46]系統・大豆島線に入っているのを確認できたため、その折り返し便を狙い撃ちしてみました。

光線具合はともかく、バスの進路や交差点の規模を考え、比較的撮影しやすいだろうと考えたのは商工会議所バス停南側の七瀬南部交差点です。

▲ フロント部分にのみダイナミックストライプが追加された(仮)41282号車。

フロントガラス下の「Highland Shutle」のGIロゴがやけに小さいのが車体デザインのアンバランスさに拍車をかけているような気がしますが(^^;、なぜ小型車のようなサイズのロゴを持ってきたのでしょうか??

この位置では「Easy Step-in」のロゴやピクトグラムも入らなさそうですが…

▲ 商工会議所バス停に停車中の(仮)41282号車。ご覧のとおり、側面~リアは真っ白のままです。

2013/12/18

今年も「年末の交通安全運動」が実施されています。

今年は昨年より10日ほど期間が長く、12月1日(日)から12月31日(火)までの31日間の日程で、「信濃路は ゆとりの笑顔と ゆずりあい」のスローガンの下、

「子どもと高齢者の交通事故防止」

を運動の基本に、

また、

● 通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底

● 夕暮れ時と夜間の交通事故防止

● 飲酒運転の根絶

● 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

の4点を運動の重点としています。

【情報源】 長野県HP(長野県(企画部)プレスリリース H25.11.25)

★ ☆ ★ ☆ ★

さて、長野市内を走るアルピコ交通(川中島バス)及び長電バスでは、今回の交通安全運動期間中も、バスマスク(前掛け)の掲出等により運動の内容をPRしています。

特に、市街地循環バス「ぐるりん号」では、運行頻度が高いためか電動バス以外のすべての車両(4台)にバスマスクが取り付けられているようで、より高いPR効果を狙っているものと思われます。

▲ 「交通安全運動」実施中であることをPRするバスマスクを取り付けた市街地循環バス「ぐるりん号」。今回は各季節ごとの専用のマスク(年末は1枚目の画像右・12603号車が取り付けている紺色のもの)のほか、長電バス・1179号車には汎用タイプのものが取り付けられているのが確認できています。

(いずれも、今回の重点項目と微妙に表現がずれているような気がしないでもありませんが…(^^;)

この他、もちろん川中島バスの車両には恒例の「交通安全運動実施中」のLED表示が回送車に表示されていますが、毎度お馴染みのことなので、今回は割愛させていただきたいと思います(^^;

今年は昨年より10日ほど期間が長く、12月1日(日)から12月31日(火)までの31日間の日程で、「信濃路は ゆとりの笑顔と ゆずりあい」のスローガンの下、

「子どもと高齢者の交通事故防止」

を運動の基本に、

また、

● 通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底

● 夕暮れ時と夜間の交通事故防止

● 飲酒運転の根絶

● 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

の4点を運動の重点としています。

【情報源】 長野県HP(長野県(企画部)プレスリリース H25.11.25)

★ ☆ ★ ☆ ★

さて、長野市内を走るアルピコ交通(川中島バス)及び長電バスでは、今回の交通安全運動期間中も、バスマスク(前掛け)の掲出等により運動の内容をPRしています。

特に、市街地循環バス「ぐるりん号」では、運行頻度が高いためか電動バス以外のすべての車両(4台)にバスマスクが取り付けられているようで、より高いPR効果を狙っているものと思われます。

▲ 「交通安全運動」実施中であることをPRするバスマスクを取り付けた市街地循環バス「ぐるりん号」。今回は各季節ごとの専用のマスク(年末は1枚目の画像右・12603号車が取り付けている紺色のもの)のほか、長電バス・1179号車には汎用タイプのものが取り付けられているのが確認できています。

(いずれも、今回の重点項目と微妙に表現がずれているような気がしないでもありませんが…(^^;)

この他、もちろん川中島バスの車両には恒例の「交通安全運動実施中」のLED表示が回送車に表示されていますが、毎度お馴染みのことなので、今回は割愛させていただきたいと思います(^^;

2013/09/08

京王電鉄バスとアルピコ交通(川中島バス)が共同運行する高速バス・新宿~長野線。1日に15往復が運行されるこの路線において、ほぼ定時運行が行なわれている前提でいくと、1日1回見ることができる(かもしれない(^^;)シーンがあります。

それがコチラ。

▲ 長野駅前7番乗り場に同時に横付けされたアルピコ交通と京王電鉄バスのエアロエース。

この組合せ、増車に共同運行相手の車両を使用した場合にも見ることができるパターンですが、ここでミソなのは片や新宿発長野行き、片や長野発新宿行きと、上下それぞれの便という点です。

冒頭に“定時運行が行なわれている”前提云々…と書いたのは、6017便の長野着時刻1922着)と6030便の長野発時刻(1930発)が近接しているために見られることが多いシーンということで、6017便の到着が数分遅れるのと、(発車時刻の数分前に入線することが多い)6030便の入線が、上手くタイミングが合うと、同時に7番乗り場に横付けするシーンが見られる-というワケです(^^;

ちなみに上の画像を撮影したのは夏至の頃です。今はもうだいぶ日が短くなってしまっているため、19時半なんて真っ暗ですよね(^^;;;

それがコチラ。

▲ 長野駅前7番乗り場に同時に横付けされたアルピコ交通と京王電鉄バスのエアロエース。

この組合せ、増車に共同運行相手の車両を使用した場合にも見ることができるパターンですが、ここでミソなのは片や新宿発長野行き、片や長野発新宿行きと、上下それぞれの便という点です。

冒頭に“定時運行が行なわれている”前提云々…と書いたのは、6017便の長野着時刻1922着)と6030便の長野発時刻(1930発)が近接しているために見られることが多いシーンということで、6017便の到着が数分遅れるのと、(発車時刻の数分前に入線することが多い)6030便の入線が、上手くタイミングが合うと、同時に7番乗り場に横付けするシーンが見られる-というワケです(^^;

ちなみに上の画像を撮影したのは夏至の頃です。今はもうだいぶ日が短くなってしまっているため、19時半なんて真っ暗ですよね(^^;;;

2013/08/26

2013年盛夏-夏山のハイシーズンを迎え、新島々営業所の上高地輸送がピークに達すると、路線車も貸切車も空いている車両は総動員!といった雰囲気で対応する姿が見られます。この時期、団体輸送も敢えてひと休みにしているのか、“アルピコハイランドバス”ブランドの貸切車も多くの車両が山へと送り込まれていました。

夕方-太陽が山の端に沈む頃になると、続々と仕事を終えた車両が山から下りてきます。松本営業所からの応援車両は、車掌の役割を担うスタッフを降ろすため、新島々営業所で小休止します。偶然、面白い並び方をしたシーンがありましたので、カメラに収めてみました(^^;

▲ 左から、スーパーハイデッカーのセレガR GJ・22061号車、ハイデッカーの新型セレガ・13711号車、スーパーミドルデッカーのセレガR HIMR・10373号車と、3台が“背の高い順”に並びました(^^;

上高地輸送のネックとなっていた釜トンネルが改修されて以来、車両の高さ制限が大幅に緩和されたため、スーパーハイデッカーでも入線できるようになり、このようなシーンが当たり前に見られるようになりましたが、逆にかつて存在していた“上高地仕様”の低車高・短軸距の車両が見られなくなり、上高地への道路の“特殊性”が薄らいだように思われます(^^;

ちなみに上の画像の真ん中に映っている13711号車(松本200か・890)は、今年新車で導入された貸切車の1台です。こちらについてもまた日を改めて紹介したいと思います。

(※ 画像は新島々バスターミナル(松本方面行バス停附近)の歩道部分から撮影したものです。なお、撮影に際し、営業所及びバスターミナル付近での撮影について、事前に営業所にお断りし、了承いただいております。)

夕方-太陽が山の端に沈む頃になると、続々と仕事を終えた車両が山から下りてきます。松本営業所からの応援車両は、車掌の役割を担うスタッフを降ろすため、新島々営業所で小休止します。偶然、面白い並び方をしたシーンがありましたので、カメラに収めてみました(^^;

▲ 左から、スーパーハイデッカーのセレガR GJ・22061号車、ハイデッカーの新型セレガ・13711号車、スーパーミドルデッカーのセレガR HIMR・10373号車と、3台が“背の高い順”に並びました(^^;

上高地輸送のネックとなっていた釜トンネルが改修されて以来、車両の高さ制限が大幅に緩和されたため、スーパーハイデッカーでも入線できるようになり、このようなシーンが当たり前に見られるようになりましたが、逆にかつて存在していた“上高地仕様”の低車高・短軸距の車両が見られなくなり、上高地への道路の“特殊性”が薄らいだように思われます(^^;

ちなみに上の画像の真ん中に映っている13711号車(松本200か・890)は、今年新車で導入された貸切車の1台です。こちらについてもまた日を改めて紹介したいと思います。

(※ 画像は新島々バスターミナル(松本方面行バス停附近)の歩道部分から撮影したものです。なお、撮影に際し、営業所及びバスターミナル付近での撮影について、事前に営業所にお断りし、了承いただいております。)

2013/08/08

今夏の家族連れでの帰省の際、子どもの夏休みの宿題の手伝いということで、「夏休みの思い出帳」に貼る記録写真を撮ったり、使用した切符等を収集したりしてきました(^^;

その中で、特に印象に残ったことから本日の記事をお届けします(^^)

横浜駅で湘南新宿ラインを下車した後、その乗車券(券売機で購入したごく普通の切符です。)も欲しいという子どものために、有人改札へ行ってその旨を申し出たら、対応してくださった駅員さんが切符に無効印を押しながら笑顔で「子どもさんにどうぞ」と差し出してくださったのがこちら。

▲ カラー印刷した紙を名刺より少し小さめの大きさに切ってラミネート加工したもののようですが、列車の写真と共に「いつもよこはまえきをつかってくれてありがとう」という文章が入っています。

▲ 裏面にはJR東日本が発行する企画商品のPRもしっかり印刷されています(^^;

もちろん決まりに記されたサービスではありませんが、何気ない優しさが伝わってきます。子どもも大喜び(^^) ホントは私も欲しいと言いたかったところですが、このカードは泣く泣く子どもの元へ…(^^;;;

以前は「規則なのであげられません」と無下に断られることの多かった使用済みの切符。最近ではサービスの一環としてくれるようになったのでしょうか、それに合わせて「乗車記念印」を「無効印」に代えて押してくれる駅もずいぶんと増えてきたように思います。中でも面白いと感じたのは、大宮駅の有人改札では切符に穴を開けて渡してくれるのですが、その際に使用するのが昔車掌さんが車内補充券を切る際に使用していた小さな丸穴の開く長細い鋏(正式名称は何ていうのでしょう…??)なのです。車内補充券の端末発券化が進んだ今では、JRではまず現役で使用しているところはないと思われますが、意外なところで再利用されているのを発見してしまいました(^^;

その中で、特に印象に残ったことから本日の記事をお届けします(^^)

横浜駅で湘南新宿ラインを下車した後、その乗車券(券売機で購入したごく普通の切符です。)も欲しいという子どものために、有人改札へ行ってその旨を申し出たら、対応してくださった駅員さんが切符に無効印を押しながら笑顔で「子どもさんにどうぞ」と差し出してくださったのがこちら。

▲ カラー印刷した紙を名刺より少し小さめの大きさに切ってラミネート加工したもののようですが、列車の写真と共に「いつもよこはまえきをつかってくれてありがとう」という文章が入っています。

▲ 裏面にはJR東日本が発行する企画商品のPRもしっかり印刷されています(^^;

もちろん決まりに記されたサービスではありませんが、何気ない優しさが伝わってきます。子どもも大喜び(^^) ホントは私も欲しいと言いたかったところですが、このカードは泣く泣く子どもの元へ…(^^;;;

以前は「規則なのであげられません」と無下に断られることの多かった使用済みの切符。最近ではサービスの一環としてくれるようになったのでしょうか、それに合わせて「乗車記念印」を「無効印」に代えて押してくれる駅もずいぶんと増えてきたように思います。中でも面白いと感じたのは、大宮駅の有人改札では切符に穴を開けて渡してくれるのですが、その際に使用するのが昔車掌さんが車内補充券を切る際に使用していた小さな丸穴の開く長細い鋏(正式名称は何ていうのでしょう…??)なのです。車内補充券の端末発券化が進んだ今では、JRではまず現役で使用しているところはないと思われますが、意外なところで再利用されているのを発見してしまいました(^^;

2013/08/05

今年3月23日、交通系ICカードの全国相互利用が始まりました。

SuicaやPasmoをはじめ、全国10種類(11エリア)の交通系ICカードが共通で利用できるようになったことに伴い、小銭要らずでバスや電車に乗れるエリアが格段に広がりましたが、これに合わせてバスの車体に貼付されたステッカーにも変化が生じています。

先日横浜に帰省した際に気がついたのですが、従来バスのフロントガラス右下附近に貼付されていた、「PASMO」のロゴが描かれたピンク色のステッカーに代わり、ICカード相互利用をイメージした「IC」のマークのステッカーが貼られるようになったようです。

京浜急行バスを例に挙げてみましょう。

▲ 新たに「IC」のマークのステッカーが貼付された京浜急行バスY4438号車。

しかし、導入から半年近くが経つものの、横浜市内を走るすべてのバスが新しいマークのステッカーに変わったという訳ではなく、事業者によって(確認した限り)全ての車両が新しいステッカーになっていたり、逆に「PASMO」のステッカーのままだったり、新旧が混在していたりと、まだまだ過渡期の様子を伺わせてくれます。

▲ 同じ京浜急行バスながら、「PASMO」のステッカーが貼られたままのY2431号車。「京浜急行バス」の社名標記の位置が上の車両と異なりますが、系列の事業者(横浜京急バス等)からの移籍車でしょうか。

▲ バス車内に掲出された交通系ICカードの全国相互利用開始をPRするポスター。(横浜市交通局の車内)

※ 交通系ICカードの全国相互利用の詳細な内容については、各事業者のHP等でご確認くださるようお願いいたします。

SuicaやPasmoをはじめ、全国10種類(11エリア)の交通系ICカードが共通で利用できるようになったことに伴い、小銭要らずでバスや電車に乗れるエリアが格段に広がりましたが、これに合わせてバスの車体に貼付されたステッカーにも変化が生じています。

先日横浜に帰省した際に気がついたのですが、従来バスのフロントガラス右下附近に貼付されていた、「PASMO」のロゴが描かれたピンク色のステッカーに代わり、ICカード相互利用をイメージした「IC」のマークのステッカーが貼られるようになったようです。

京浜急行バスを例に挙げてみましょう。

▲ 新たに「IC」のマークのステッカーが貼付された京浜急行バスY4438号車。

しかし、導入から半年近くが経つものの、横浜市内を走るすべてのバスが新しいマークのステッカーに変わったという訳ではなく、事業者によって(確認した限り)全ての車両が新しいステッカーになっていたり、逆に「PASMO」のステッカーのままだったり、新旧が混在していたりと、まだまだ過渡期の様子を伺わせてくれます。

▲ 同じ京浜急行バスながら、「PASMO」のステッカーが貼られたままのY2431号車。「京浜急行バス」の社名標記の位置が上の車両と異なりますが、系列の事業者(横浜京急バス等)からの移籍車でしょうか。

▲ バス車内に掲出された交通系ICカードの全国相互利用開始をPRするポスター。(横浜市交通局の車内)

※ 交通系ICカードの全国相互利用の詳細な内容については、各事業者のHP等でご確認くださるようお願いいたします。

2013/04/27

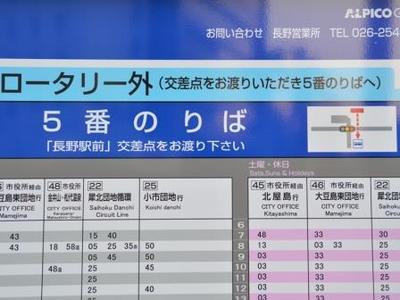

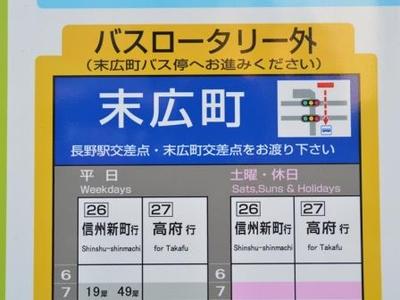

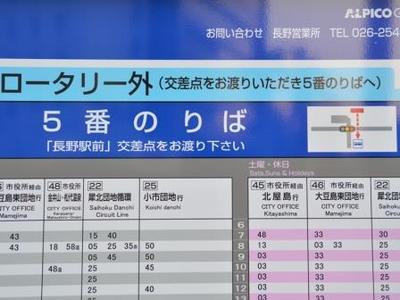

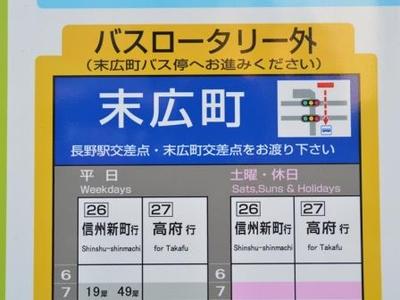

昨年10月1日から長野駅改良工事が本格化したことに伴い、長野駅前バスロータリーに発着する路線バスの乗り場が大きく変わりました。

変更後、乗客-特に観光客等不慣れな方たち向けにさまざまな案内をしてきた中、地元に住む者にとっても不満だったことが一つありましたが、それがこの度解消されました(^^;

それは…長野駅前の各バス乗り場の時刻表を一見できる時刻表がなかったことです。工事開始前のバスロータリーには、旧3~4番乗り場付近に風除けを兼ねた(?)時刻表が設置されていて、バス乗り場側に各乗り場の時刻表が、反対側に路線図等の案内が掲載されており、それぞれの乗り場に行かなくてもバスの時刻を把握したり経由地を確認したりすることができました。

それが工事開始とともに撤去されてしまい(旧5~6番乗り場付近に設置された仮囲いの中にしまわれていましたが(^^;)、特に5番乗り場や駅を経由しなくなった路線の時刻を確認するには各乗り場や案内所まで時刻を確認しに行く必要がありました。

例えばバスの時間まで駅ビルで買い物をしたり、飲食をしたりしようと思っても、わざわざ交差点の向こうまで行かないとバスの時間が分からなかったのですが、そんな要望が利用客から多かったのか、このたび如是姫の像があった噴水の跡付近に各乗り場の時刻表を集約した時刻表が設置されました!

▲ ロータリーに復活した(!?)各乗り場全体の時刻表。長野駅を降りてロータリーにやってくると、駅舎を背にして長電バスの時刻表(路線バス及び高速バス)を見ることができます。4・6・8番乗り場と千石入口、長野駅東口の時刻表が掲載されています。

▲ 反対側には川中島バス(アルピコ交通)の路線バス時刻表(1~3、5、7番乗り場と末広町)と高速バス路線図が掲載されています。

▲ ロータリーの外にある乗り場から出るバスの時刻表には、乗り場の案内図も出ており、分かりやすいものになっています。

▲ 駅を経由しなくなり、末広町・千石入口から出るバスの時刻表もしっかり掲載されています。

ただ…時刻表の板面のスペースの都合もあるようで、痒いところ全てに手が届いているわけではないようです。

例えば、

・ 川中島バスには高速バス時刻表が掲載されていない(路線図があるのに! 以前は掲載されていたのですが…)

・ ぐるりん号の時刻表が掲載されていない(ロータリー内3番乗り場・駅前7番乗り場ともに)

・ どちらも路線バスの路線図が掲載されていない

・ [30]系統・松代本線の県庁前行き(7番乗り場)や篠ノ井系統の市役所前行き及び西山系統の善光寺大門行き(末広町)が掲載されていない(末広町の善光寺大門行きは、駅前から出る善光寺方面行の本数が多いので不必要かもしれませんが(^^;)

等の項目が挙げられますが、これをクリアしようとするなら、結局以前のようにもう1面必要になるのでしょうね。今回設置された時刻表も仮設のものでしょうし、今後の改善に期待したいところです(^^;

変更後、乗客-特に観光客等不慣れな方たち向けにさまざまな案内をしてきた中、地元に住む者にとっても不満だったことが一つありましたが、それがこの度解消されました(^^;

それは…長野駅前の各バス乗り場の時刻表を一見できる時刻表がなかったことです。工事開始前のバスロータリーには、旧3~4番乗り場付近に風除けを兼ねた(?)時刻表が設置されていて、バス乗り場側に各乗り場の時刻表が、反対側に路線図等の案内が掲載されており、それぞれの乗り場に行かなくてもバスの時刻を把握したり経由地を確認したりすることができました。

それが工事開始とともに撤去されてしまい(旧5~6番乗り場付近に設置された仮囲いの中にしまわれていましたが(^^;)、特に5番乗り場や駅を経由しなくなった路線の時刻を確認するには各乗り場や案内所まで時刻を確認しに行く必要がありました。

例えばバスの時間まで駅ビルで買い物をしたり、飲食をしたりしようと思っても、わざわざ交差点の向こうまで行かないとバスの時間が分からなかったのですが、そんな要望が利用客から多かったのか、このたび如是姫の像があった噴水の跡付近に各乗り場の時刻表を集約した時刻表が設置されました!

▲ ロータリーに復活した(!?)各乗り場全体の時刻表。長野駅を降りてロータリーにやってくると、駅舎を背にして長電バスの時刻表(路線バス及び高速バス)を見ることができます。4・6・8番乗り場と千石入口、長野駅東口の時刻表が掲載されています。

▲ 反対側には川中島バス(アルピコ交通)の路線バス時刻表(1~3、5、7番乗り場と末広町)と高速バス路線図が掲載されています。

▲ ロータリーの外にある乗り場から出るバスの時刻表には、乗り場の案内図も出ており、分かりやすいものになっています。

▲ 駅を経由しなくなり、末広町・千石入口から出るバスの時刻表もしっかり掲載されています。

ただ…時刻表の板面のスペースの都合もあるようで、痒いところ全てに手が届いているわけではないようです。

例えば、

・ 川中島バスには高速バス時刻表が掲載されていない(路線図があるのに! 以前は掲載されていたのですが…)

・ ぐるりん号の時刻表が掲載されていない(ロータリー内3番乗り場・駅前7番乗り場ともに)

・ どちらも路線バスの路線図が掲載されていない

・ [30]系統・松代本線の県庁前行き(7番乗り場)や篠ノ井系統の市役所前行き及び西山系統の善光寺大門行き(末広町)が掲載されていない(末広町の善光寺大門行きは、駅前から出る善光寺方面行の本数が多いので不必要かもしれませんが(^^;)

等の項目が挙げられますが、これをクリアしようとするなら、結局以前のようにもう1面必要になるのでしょうね。今回設置された時刻表も仮設のものでしょうし、今後の改善に期待したいところです(^^;

2013/04/10

4月6日(土)から15日(月)までの10日間、恒例の「春の全国交通安全運動」が実施されています。

長野県では、「広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を呼びかけ、交通事故防止の徹底を図ること」を目的とし、「信濃路は ゆとりの笑顔と ゆずりあい」をスローガンに掲げ、取り組んでいるところです。

「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本、「自転車の安全利用の推進」「すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」「飲酒運転の根絶」の3点を全国重点として、さらに長野県では「横断中・歩行中の交通事故防止」を県の重点取組項目としています。

★ ☆ ★ ☆ ★

…と堅い話はこれくらいにして、川中島バスでは、運動期間中に運行される回送の路線バスに恒例の「交通安全運動実施中」の表示を掲出しています。

▲ 40566号車(上)と01563号車(下)。01563号車は、新社番化されてから初めての交通安全運動となりました。

また、一部の路線バス車両には、「春の交通安全運動」のバスマスク(エプロン)を取り付けて運行しています。

▲ 市街地循環バス「ぐるりん号」にも交通安全運動のバスマスクが取り付けられています。長電バス・平林線で実証実験運行が行なわれている電動バスWEB-3(1113号車)と顔を合わせたシーンです。

さらに、高速バスとして長野県内にやって来る京王電鉄バスの車両のフロントガラス内にも「交通安全運動実施中」のプレートが掲げられています。

▲ 新宿~長野線の2号車として長野駅前に姿を見せた50605号車。

なお、本日(4月10日)は、「交通事故死ゼロを目指す日」でした。

(もう間もなく終わってしまいますが(^^;)

(※ 参考・出典:長野県交通安全運動推進本部作成のリーフレット)

長野県では、「広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を呼びかけ、交通事故防止の徹底を図ること」を目的とし、「信濃路は ゆとりの笑顔と ゆずりあい」をスローガンに掲げ、取り組んでいるところです。

「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本、「自転車の安全利用の推進」「すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」「飲酒運転の根絶」の3点を全国重点として、さらに長野県では「横断中・歩行中の交通事故防止」を県の重点取組項目としています。

★ ☆ ★ ☆ ★

…と堅い話はこれくらいにして、川中島バスでは、運動期間中に運行される回送の路線バスに恒例の「交通安全運動実施中」の表示を掲出しています。

▲ 40566号車(上)と01563号車(下)。01563号車は、新社番化されてから初めての交通安全運動となりました。

また、一部の路線バス車両には、「春の交通安全運動」のバスマスク(エプロン)を取り付けて運行しています。

▲ 市街地循環バス「ぐるりん号」にも交通安全運動のバスマスクが取り付けられています。長電バス・平林線で実証実験運行が行なわれている電動バスWEB-3(1113号車)と顔を合わせたシーンです。

さらに、高速バスとして長野県内にやって来る京王電鉄バスの車両のフロントガラス内にも「交通安全運動実施中」のプレートが掲げられています。

▲ 新宿~長野線の2号車として長野駅前に姿を見せた50605号車。

なお、本日(4月10日)は、「交通事故死ゼロを目指す日」でした。

(もう間もなく終わってしまいますが(^^;)

(※ 参考・出典:長野県交通安全運動推進本部作成のリーフレット)

2013/03/07

本日もバス停ネタです。車両画像の掲載が少ない記事でつまらないかもしれませんが、どうかおつき合いのほどを…m(__)m

昨年10月1日から、長野駅改良工事の本格化に伴って、長野駅善光寺口のバス乗り場が大きく変わったのは周知のとおりかと思います(^^;

そして現在、長野駅善光寺口には、バス乗り場が9か所、降車専用バス停が2か所の計11か所にバス停が立てられていますが、その中でもかなり異質な存在と感じているのが、「8番乗り場」です。

▲ 「8番乗り場」のバス停看板。現在のところ、「長野駅」の名称が書かれたバス停で、唯一の丸型看板仕様となっています。

▲ 長野駅前「8番乗り場」のバス停。停留所名の看板の下には時刻表が貼ってあり、ここから乗れるバスがあるということを示しているようですが…

7番乗り場の通りを挟んだ向かい側、ちょうどJR系のホテルの前に立てられた「8番乗り場」のバス停ですが、停車するバスのほとんどが、一つ先の「長野バスターミナル」行き([45]系統・北屋島線、[46]系統・大豆島線、[70/71]系統・戸隠高原線…など)です。そして、ここから乗るお客さんより、ここで降りるお客さんの方が圧倒的に多い(ほぼ0:100!?)のは言うまでもありません。それを裏付けるかのように、川中島バスの長野バスターミナル行きについては、時刻表の掲出がありません(^^;

▲ 8番乗り場に停車する、「長野バスターミナル」行きの川中島バス。専ら降車客向けのようなバス停で、川中島バスのバスターミナル行きの時刻表は、掲出されていません。

ちなみに、このバス停に停車するバスは、川中島バスだけではないようです。

バス停のいちばん下に貼られた時刻表をよく見ると、それが長電バスのものであることが分かります。

▲ 長電バスにも一部の路線・便に「長野バスターミナル」行きがありますが、そのバスもここ8番乗り場に停車するようで、しっかりと時刻表が掲げられています。

しかし、(私自身は)この8番乗り場に長電バスのバスターミナル行きが停車するのは見たことがありません。利用者の大半が長野駅前で降りてしまうためか、長野駅止まりのバスと同じく証券会社やドーナツ屋の前に設けられた降車専用のバス停で降車扱いを行ない、8番乗り場の前は内側車線を素通りするバスがほとんどです。

ここで長電バスを待ってバスターミナルまで乗れるのか…?? 実際に試してみるのも面白いかもしれません!?

そしてもう一つ、この8番乗り場に停車するバスがあります。

平日のみ運行される、[27]系統・高府線、[73]系統・県道戸隠線、[74]系統・鬼無里線の「日赤経由ビッグハット行き」で、合計5本がHP等での案内上ではこのバス停に停車することになっています。

なお、10月にこのバス停が立てられた当初は貼られていた(らしい)ビッグハット行きのバスの時刻表ですが、11月上旬にはなぜか剥がされてしまったようで、私が撮影した時にはテープを剥がした跡が残っているだけでした。

▲ 停留場名が書かれた看板のすぐ下に貼ってあった(らしい)ビッグハット行きの時刻表。撮影時には既にその姿はなく、テープの剥がし跡が残っているだけです。

☆ ★ ☆ ★ ☆

そしてそれから4か月余り、再び8番乗り場のバス停をかんさつしに行ってみると、ビッグハット行きの時刻表の代わりに何やら新しい掲示物が…??

▲ 停留所名の看板の下に新たな掲示物が貼られた8番乗り場。

▲ その内容は、長野駅前のバス乗り場と、ICカード乗車券「KURURU」の発売場所の案内です。

結局、ビッグハット行きの時刻表は見当たらないままですが、この8番乗り場で待っていて、ビッグハット行きに乗れるものなのでしょうか??

こちらもぜひ、実際に試してみるのも面白いかもしれません(^^;

参考までに…と思い、ロータリー内の2番乗り場(他の日赤経由便が停車するバス停)の時刻表を確認してみましたが、松岡行き・大塚南行き・サンマリーン行きの時刻はあるものの、ビッグハット行きの記載は無いようでした。

HP等での案内も8番乗り場を差しているものが専らですので、ここが乗り場で間違いないと思われるのですが…

以上、8番乗り場のナゾを2つほどお届けしてみました(^^;

昨年10月1日から、長野駅改良工事の本格化に伴って、長野駅善光寺口のバス乗り場が大きく変わったのは周知のとおりかと思います(^^;

そして現在、長野駅善光寺口には、バス乗り場が9か所、降車専用バス停が2か所の計11か所にバス停が立てられていますが、その中でもかなり異質な存在と感じているのが、「8番乗り場」です。

▲ 「8番乗り場」のバス停看板。現在のところ、「長野駅」の名称が書かれたバス停で、唯一の丸型看板仕様となっています。

▲ 長野駅前「8番乗り場」のバス停。停留所名の看板の下には時刻表が貼ってあり、ここから乗れるバスがあるということを示しているようですが…

7番乗り場の通りを挟んだ向かい側、ちょうどJR系のホテルの前に立てられた「8番乗り場」のバス停ですが、停車するバスのほとんどが、一つ先の「長野バスターミナル」行き([45]系統・北屋島線、[46]系統・大豆島線、[70/71]系統・戸隠高原線…など)です。そして、ここから乗るお客さんより、ここで降りるお客さんの方が圧倒的に多い(ほぼ0:100!?)のは言うまでもありません。それを裏付けるかのように、川中島バスの長野バスターミナル行きについては、時刻表の掲出がありません(^^;

▲ 8番乗り場に停車する、「長野バスターミナル」行きの川中島バス。専ら降車客向けのようなバス停で、川中島バスのバスターミナル行きの時刻表は、掲出されていません。

ちなみに、このバス停に停車するバスは、川中島バスだけではないようです。

バス停のいちばん下に貼られた時刻表をよく見ると、それが長電バスのものであることが分かります。

▲ 長電バスにも一部の路線・便に「長野バスターミナル」行きがありますが、そのバスもここ8番乗り場に停車するようで、しっかりと時刻表が掲げられています。

しかし、(私自身は)この8番乗り場に長電バスのバスターミナル行きが停車するのは見たことがありません。利用者の大半が長野駅前で降りてしまうためか、長野駅止まりのバスと同じく証券会社やドーナツ屋の前に設けられた降車専用のバス停で降車扱いを行ない、8番乗り場の前は内側車線を素通りするバスがほとんどです。

ここで長電バスを待ってバスターミナルまで乗れるのか…?? 実際に試してみるのも面白いかもしれません!?

そしてもう一つ、この8番乗り場に停車するバスがあります。

平日のみ運行される、[27]系統・高府線、[73]系統・県道戸隠線、[74]系統・鬼無里線の「日赤経由ビッグハット行き」で、合計5本がHP等での案内上ではこのバス停に停車することになっています。

なお、10月にこのバス停が立てられた当初は貼られていた(らしい)ビッグハット行きのバスの時刻表ですが、11月上旬にはなぜか剥がされてしまったようで、私が撮影した時にはテープを剥がした跡が残っているだけでした。

▲ 停留場名が書かれた看板のすぐ下に貼ってあった(らしい)ビッグハット行きの時刻表。撮影時には既にその姿はなく、テープの剥がし跡が残っているだけです。

☆ ★ ☆ ★ ☆

そしてそれから4か月余り、再び8番乗り場のバス停をかんさつしに行ってみると、ビッグハット行きの時刻表の代わりに何やら新しい掲示物が…??

▲ 停留所名の看板の下に新たな掲示物が貼られた8番乗り場。

▲ その内容は、長野駅前のバス乗り場と、ICカード乗車券「KURURU」の発売場所の案内です。

結局、ビッグハット行きの時刻表は見当たらないままですが、この8番乗り場で待っていて、ビッグハット行きに乗れるものなのでしょうか??

こちらもぜひ、実際に試してみるのも面白いかもしれません(^^;

参考までに…と思い、ロータリー内の2番乗り場(他の日赤経由便が停車するバス停)の時刻表を確認してみましたが、松岡行き・大塚南行き・サンマリーン行きの時刻はあるものの、ビッグハット行きの記載は無いようでした。

HP等での案内も8番乗り場を差しているものが専らですので、ここが乗り場で間違いないと思われるのですが…

以上、8番乗り場のナゾを2つほどお届けしてみました(^^;

2013/02/23

まだまだしつこく横浜ネタですが(^^;

長野から見れば超ローカルネタでもあり、長野の記事を楽しみにしてくださっている方には申し訳なく思う次第ですが…m(__)m

昨日の記事で紹介した“ふれあいバス”を山元町一丁目停留所で下車後は、別の路線に乗り継いで横浜駅を目指しました。

▲ 山元町の商店街を進む103系統・横浜駅前行きの1-2700号車(滝頭営業所所属 LKG-MP37FK)。横浜市交通局では2003(平成15)年度導入車以来途絶えていた三菱ふそうの車両を、2011年度に8年ぶりに導入しました。

本牧車庫や根岸台~横浜駅前を結ぶ103系統は、かつて運行されていた横浜市電の3系統(山元町~生麦間)を受け継ぐ路線でもあります。

伊勢佐木町や日ノ出町を通り、横浜駅根岸道路をひたすら走る路線で、平日の日中でも1時間当たり5本程度の本数が運行される幹線系統です。

この路線に乗って、「横浜駅改札口前」(※ 「横浜駅前」は、そごう横浜店の1階にあるため、駅利用者には一つ手前の「改札口前」が便利です(^^)/)停留所で下車した後、ふと気になる案内表示が目に留まりました。

▲ 103系統のバスを横浜駅改札口前停留所で下車。バスの傍らには改札口へつながる自由通路への連絡階段の案内表示が見えます。

この案内表示、いかにも旧式なデザインですが、拡大すると意外なことが分かります(^^;

▲ 「JR横浜駅」との標記ですが、JRのマークは明らかに後から貼り付けた様子です。

恐らく、JRマークの下には「国鉄」の文字が隠されているのではないかと思われますが、横浜駅ほどの規模の駅で国鉄時代からと思われる看板が残っていたのは意外な発見でした。今まで幾度となくこの停留所を利用しているのに…全然気がついていませんでした。

何かの拍子に、上から貼り付けたJRマークが剥がれたりしないかな…などと良からぬことを期待したりして(^^;;;

長野から見れば超ローカルネタでもあり、長野の記事を楽しみにしてくださっている方には申し訳なく思う次第ですが…m(__)m

昨日の記事で紹介した“ふれあいバス”を山元町一丁目停留所で下車後は、別の路線に乗り継いで横浜駅を目指しました。

▲ 山元町の商店街を進む103系統・横浜駅前行きの1-2700号車(滝頭営業所所属 LKG-MP37FK)。横浜市交通局では2003(平成15)年度導入車以来途絶えていた三菱ふそうの車両を、2011年度に8年ぶりに導入しました。

本牧車庫や根岸台~横浜駅前を結ぶ103系統は、かつて運行されていた横浜市電の3系統(山元町~生麦間)を受け継ぐ路線でもあります。

伊勢佐木町や日ノ出町を通り、横浜駅根岸道路をひたすら走る路線で、平日の日中でも1時間当たり5本程度の本数が運行される幹線系統です。

この路線に乗って、「横浜駅改札口前」(※ 「横浜駅前」は、そごう横浜店の1階にあるため、駅利用者には一つ手前の「改札口前」が便利です(^^)/)停留所で下車した後、ふと気になる案内表示が目に留まりました。

▲ 103系統のバスを横浜駅改札口前停留所で下車。バスの傍らには改札口へつながる自由通路への連絡階段の案内表示が見えます。

この案内表示、いかにも旧式なデザインですが、拡大すると意外なことが分かります(^^;

▲ 「JR横浜駅」との標記ですが、JRのマークは明らかに後から貼り付けた様子です。

恐らく、JRマークの下には「国鉄」の文字が隠されているのではないかと思われますが、横浜駅ほどの規模の駅で国鉄時代からと思われる看板が残っていたのは意外な発見でした。今まで幾度となくこの停留所を利用しているのに…全然気がついていませんでした。

何かの拍子に、上から貼り付けたJRマークが剥がれたりしないかな…などと良からぬことを期待したりして(^^;;;

2013/02/15

昨年6月14日の記事で紹介した、松本電鉄バスに残る最後のニューエアロクイーンIと思しき1台である10190号車。松電バスには同車と連番でもう1台、10191号車も在籍しておりますが、こちらについては高速バス・松本~長野線への充当シーンを昨年の同時期に目撃しておきながら、時間帯や場所の都合等でなかなか記録できずにおりました。

(後部のLED表示器に、反転パターンの「ALPICO」を表示している画像のみ紹介。>> 昨年7月5日の記事をご参照ください。)

あれから半年余が経ち、しばらく松本~長野線では目撃することの無かったニューエアロクイーンIですが、先日久しぶりに10191号車が使われているのを目撃しました。

▲ 長野バスターミナルを出て、県庁前へと回送される10191号車。バスターミナル出庫時点で、反転パターンの「特急 松本」を表示しています(^^;

▲ 末広町交差点を行く10191号車。ハイデッカー車が専らの充当車両である松本~長野線にあって、スーパーハイデッカー車の登板はかなり目立ちますね(^^;

(後部のLED表示器に、反転パターンの「ALPICO」を表示している画像のみ紹介。>> 昨年7月5日の記事をご参照ください。)

あれから半年余が経ち、しばらく松本~長野線では目撃することの無かったニューエアロクイーンIですが、先日久しぶりに10191号車が使われているのを目撃しました。

▲ 長野バスターミナルを出て、県庁前へと回送される10191号車。バスターミナル出庫時点で、反転パターンの「特急 松本」を表示しています(^^;

▲ 末広町交差点を行く10191号車。ハイデッカー車が専らの充当車両である松本~長野線にあって、スーパーハイデッカー車の登板はかなり目立ちますね(^^;

2013/01/23

長野駅を利用される方たちにとってすっかりお馴染みとなった(!?)駅舎外壁の“アルクマイルミネーション”。

これと似たようなイルミネーションが、今季は松本駅にもあることを先日初めて知りました。

それがコチラ。

▲ 昨年新装なった松本駅お城口の駅前広場に向けて、駅ビルの外壁に設けられた“アルクマイルミネーション”。それまで工事中であったため、このようにアルクマイルミネーションが設置されるのは初めてのことと思われます。

このイルミネーション、実はスゴイ秘密があるのです(^^;

それは、このアルクマが“歩く”ことです。

▲ イルミネーションに用いる電球の配置を2通りにして、これを一定時間ごとに交互に点灯させることで、“歩いている”ように見せる演出がされています(^^; 画像の左右で、足の向きと手の振り具合が違うのがお分かりいただけますでしょうか??

やはり松本駅でも、足を止めてイルミネーションを撮影されたり見入ったりされる方が結構いらっしゃいました。

長野県を代表する(!?)ご当地キャラとして、アルクマがますますみんなに支持されるように願っています!

(目指すは全国制覇!?)

これと似たようなイルミネーションが、今季は松本駅にもあることを先日初めて知りました。

それがコチラ。

▲ 昨年新装なった松本駅お城口の駅前広場に向けて、駅ビルの外壁に設けられた“アルクマイルミネーション”。それまで工事中であったため、このようにアルクマイルミネーションが設置されるのは初めてのことと思われます。

このイルミネーション、実はスゴイ秘密があるのです(^^;

それは、このアルクマが“歩く”ことです。

▲ イルミネーションに用いる電球の配置を2通りにして、これを一定時間ごとに交互に点灯させることで、“歩いている”ように見せる演出がされています(^^; 画像の左右で、足の向きと手の振り具合が違うのがお分かりいただけますでしょうか??

やはり松本駅でも、足を止めてイルミネーションを撮影されたり見入ったりされる方が結構いらっしゃいました。

長野県を代表する(!?)ご当地キャラとして、アルクマがますますみんなに支持されるように願っています!

(目指すは全国制覇!?)