2011/11/30

11月21日(月)の記事で、長電バスのハイブリッドノンステップ車・881号車のラッピングが解除された旨を紹介しましたが、それから僅か2週間足らずの間に再びラッピングバスになりました。

今度のスポンサーは、長野駅前のJR系のホテルで、結婚式場を宣伝する内容となっています。

全体的に金色をベースとし、窓より下には結婚式の写真がズラリと並べられています。

▲ 再びラッピングバスとなった長電バス・881号車。今回の広告も前回の広告に負けず劣らず賑やかなデザインとなっています。

(カメラを携行していないときだったので、ひとまず携帯電話のカメラ機能で撮影した画像のみですが…(^^;)

なお、ラッピング解除時に剥がされたリアガラスの“HYBRID/NONSTEP”のロゴが復活しているのが、興味深い小変化です(^^;

今度のスポンサーは、長野駅前のJR系のホテルで、結婚式場を宣伝する内容となっています。

全体的に金色をベースとし、窓より下には結婚式の写真がズラリと並べられています。

▲ 再びラッピングバスとなった長電バス・881号車。今回の広告も前回の広告に負けず劣らず賑やかなデザインとなっています。

(カメラを携行していないときだったので、ひとまず携帯電話のカメラ機能で撮影した画像のみですが…(^^;)

なお、ラッピング解除時に剥がされたリアガラスの“HYBRID/NONSTEP”のロゴが復活しているのが、興味深い小変化です(^^;

2011/11/29

1986(昭和61)年10月1日から架線電圧が1500v昇圧されたことに伴い、その前日に引退した上田交通(現上田電鉄)モハ5250型。戸袋窓が楕円形をしていることから、“丸窓電車”の愛称で親しまれ、現役引退後も3両すべてが解体を免れました。

当初は、モハ5252+モハ5251が1986年9月30日の最終運行時のまま別所温泉駅の引上げ線上にて保存され、モハ5253は上田駅に留置されましたが、その後モハ5253は上田駅の高架化に伴い中塩田駅に留置場所を移した後、同車の計器類を製造した縁で2005(平成17)年に上田市内の長野計器株式会社に引き取られ同社敷地内で静態保存、モハ5251は今年4月から同市内のさくら国際高等学校に引き取られ静態保存されています。

残るモハ5252は、別所温泉駅の再整備に合わせて車体を補修・再塗装し、今年9月に綺麗に蘇った姿を見せてくれましたが、ようやくその姿を初めて目にすることができました。

先日、じゅげむ9007さんと一緒に別所線を1往復した際、別所温泉駅の折り返し時間を利用して、その姿を記録してきました。

▲ 夜の闇に浮かび上がるモハ5252。近くにあった柵にカメラを押し付けるようにしてバルブ撮影し、何となくその姿をカメラに収めることができました。パンタグラフが上がり、行先板が着いたその姿は、今にも動き出しそうといっても過言ではありません!?

…と、今回の記事はこれで用件がすべてなのですが、折角なのでふた昔前の姿を紹介したいと思います。

手元に1993(平成5)年5月に撮影した写真がありました。この当時、5000系電車の引退を前に、何度か上田へ通ったことがあり、その時に撮影したものです。

▲ 八木沢からの急勾配を登り切り、別所温泉駅へ進入する5000系(5003F)とモハ5252+モハ5251の保存車。この当時モハ5250型が保存されている線路は本線とつながっており、また2番線ホームの線路も生きていました。

▲ そして上田へ向けて今度は急勾配を下っていく5000系電車。単線から2線に分岐する配線+1本の引上げ線で、かつては機回し(電動車と、それにけん引される付随車の連結順序を入れ替える作業)を行なっていたというから驚きです。

当初は、モハ5252+モハ5251が1986年9月30日の最終運行時のまま別所温泉駅の引上げ線上にて保存され、モハ5253は上田駅に留置されましたが、その後モハ5253は上田駅の高架化に伴い中塩田駅に留置場所を移した後、同車の計器類を製造した縁で2005(平成17)年に上田市内の長野計器株式会社に引き取られ同社敷地内で静態保存、モハ5251は今年4月から同市内のさくら国際高等学校に引き取られ静態保存されています。

残るモハ5252は、別所温泉駅の再整備に合わせて車体を補修・再塗装し、今年9月に綺麗に蘇った姿を見せてくれましたが、ようやくその姿を初めて目にすることができました。

先日、じゅげむ9007さんと一緒に別所線を1往復した際、別所温泉駅の折り返し時間を利用して、その姿を記録してきました。

▲ 夜の闇に浮かび上がるモハ5252。近くにあった柵にカメラを押し付けるようにしてバルブ撮影し、何となくその姿をカメラに収めることができました。パンタグラフが上がり、行先板が着いたその姿は、今にも動き出しそうといっても過言ではありません!?

…と、今回の記事はこれで用件がすべてなのですが、折角なのでふた昔前の姿を紹介したいと思います。

手元に1993(平成5)年5月に撮影した写真がありました。この当時、5000系電車の引退を前に、何度か上田へ通ったことがあり、その時に撮影したものです。

▲ 八木沢からの急勾配を登り切り、別所温泉駅へ進入する5000系(5003F)とモハ5252+モハ5251の保存車。この当時モハ5250型が保存されている線路は本線とつながっており、また2番線ホームの線路も生きていました。

▲ そして上田へ向けて今度は急勾配を下っていく5000系電車。単線から2線に分岐する配線+1本の引上げ線で、かつては機回し(電動車と、それにけん引される付随車の連結順序を入れ替える作業)を行なっていたというから驚きです。

2011/11/28

11月19日(土)に(その7)をお届けして以来、あと1回(予定)を残して個人的な多忙等を理由に更新をサボっておりました10月30日(日)のチャーター運転の記事ですが、ようやくお届けすることができるようになりました。

もう今さら…的なネタですが、一応完結させておきたいので、お付き合いいただければ幸いですm(__)m

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

須坂駅5番線ホームに着いた臨客2416X列車を下車した後は、3-4番線ホームへ移動し、次の撮影会に備えます。

ここでは3月末に引退し、廃車された2000系A編成とD編成を並べての撮影会となりました。

▲ 久しぶりに(?)並んだA編成とD編成。まだヘッドマークが着く前の準備段階の状態ですが、驚いたことにA編成のモハ2002号車のパンタグラフが上昇し、ヘッドライトが点灯しています!

▲ まずはダブルで“黒鹿ピョン”から。A編成もD編成も方向幕なし、ワンマン標記なしと、雰囲気十分です(あとはクーラーとデフロスタが…!?)。

…とここで、予定外のネタが!? 何とA編成と同じ線路に留置されている10系OSカーの方向幕が回っているのです!

▲ 伝説(?)の「信濃竹原」行きを表示したOSカー。

▲ こんどは「試運転」を表示。まさかホントに走れるのでしょうか??

▲ こんどはA編成を「特急のざわ号」にチェンジ。この後、ちょっとしたハプニングが。何と、A編成のヘッドマークがステーから抜けなくなってしまったのです。スタッフの方が4人がかりで押したり引いたり、ついには最終兵器5-56号(^^;が登場、何とか抜き取ることができ、一同ホッと一息。

▲ 最後はA編成のヘッドマークを、翼型の「特急」マークにチェンジ。およそ1時間の撮影タイムはあっという間に過ぎていきます。

▲ 予定の時間になり、D編成は車庫へ帰るために入換えを開始、A編成単体となってからも撮影は続きます(^^; やがてA編成もパンタグラフを降下、再び永い眠りに就いたのでした。

▲ 入換えのために、羊羹電気の脇を走り抜けるD編成。ヘッドマーク無しの姿が新鮮に映ります。

▲ これでホントにおしまい!…というところで、意外なモノが登場! 何と、旧1000系などに取り付けられていたというカレンダー式のパタパタがA編成に取り付けられました。コレはこれでアリかも…!? あ、どうせなら種別板掛けに「特」とか「急」の円板があるとなおイイかも…(^^;

▲ 撮影会中に見られた珍事? お猿特急が事故に遭ったらしく、急遽「ゆけむり」が代走登板し、「ゆけむり」同士の離合が見られました。

▲ 撮影会終了後、屋代に置いた自家用車を回収しに、421列車に乗車。D編成で走ってきた屋代線を戻ります。

▲ 屋代に着いたときはすっかり暗くなり、再び雨が落ちてきていました。

…とまぁ、延々書き連ねてきましたが、お付き合いくださりありがとうございましたm(__)m

また、当日は主催者の方や長野電鉄、しなの鉄道の方には、このイベントにためにご尽力くださり、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、当日お会いした参加者の皆さま、本当にお世話になりました。

またこのようなイベントが行われますことを期待しております(←他力本願?)。

※ 須坂駅での撮影は、長野電鉄のスタッフの方立会いの下、3-4番線ホームの屋代/長野方の先端にて行なわせていただいたものです(通常、黄色い柵より先への立ち入りは認められておりません。)。

(完)

もう今さら…的なネタですが、一応完結させておきたいので、お付き合いいただければ幸いですm(__)m

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

須坂駅5番線ホームに着いた臨客2416X列車を下車した後は、3-4番線ホームへ移動し、次の撮影会に備えます。

ここでは3月末に引退し、廃車された2000系A編成とD編成を並べての撮影会となりました。

▲ 久しぶりに(?)並んだA編成とD編成。まだヘッドマークが着く前の準備段階の状態ですが、驚いたことにA編成のモハ2002号車のパンタグラフが上昇し、ヘッドライトが点灯しています!

▲ まずはダブルで“黒鹿ピョン”から。A編成もD編成も方向幕なし、ワンマン標記なしと、雰囲気十分です(あとはクーラーとデフロスタが…!?)。

…とここで、予定外のネタが!? 何とA編成と同じ線路に留置されている10系OSカーの方向幕が回っているのです!

▲ 伝説(?)の「信濃竹原」行きを表示したOSカー。

▲ こんどは「試運転」を表示。まさかホントに走れるのでしょうか??

▲ こんどはA編成を「特急のざわ号」にチェンジ。この後、ちょっとしたハプニングが。何と、A編成のヘッドマークがステーから抜けなくなってしまったのです。スタッフの方が4人がかりで押したり引いたり、ついには最終兵器5-56号(^^;が登場、何とか抜き取ることができ、一同ホッと一息。

▲ 最後はA編成のヘッドマークを、翼型の「特急」マークにチェンジ。およそ1時間の撮影タイムはあっという間に過ぎていきます。

▲ 予定の時間になり、D編成は車庫へ帰るために入換えを開始、A編成単体となってからも撮影は続きます(^^; やがてA編成もパンタグラフを降下、再び永い眠りに就いたのでした。

▲ 入換えのために、羊羹電気の脇を走り抜けるD編成。ヘッドマーク無しの姿が新鮮に映ります。

▲ これでホントにおしまい!…というところで、意外なモノが登場! 何と、旧1000系などに取り付けられていたというカレンダー式のパタパタがA編成に取り付けられました。コレはこれでアリかも…!? あ、どうせなら種別板掛けに「特」とか「急」の円板があるとなおイイかも…(^^;

▲ 撮影会中に見られた珍事? お猿特急が事故に遭ったらしく、急遽「ゆけむり」が代走登板し、「ゆけむり」同士の離合が見られました。

▲ 撮影会終了後、屋代に置いた自家用車を回収しに、421列車に乗車。D編成で走ってきた屋代線を戻ります。

▲ 屋代に着いたときはすっかり暗くなり、再び雨が落ちてきていました。

…とまぁ、延々書き連ねてきましたが、お付き合いくださりありがとうございましたm(__)m

また、当日は主催者の方や長野電鉄、しなの鉄道の方には、このイベントにためにご尽力くださり、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、当日お会いした参加者の皆さま、本当にお世話になりました。

またこのようなイベントが行われますことを期待しております(←他力本願?)。

※ 須坂駅での撮影は、長野電鉄のスタッフの方立会いの下、3-4番線ホームの屋代/長野方の先端にて行なわせていただいたものです(通常、黄色い柵より先への立ち入りは認められておりません。)。

(完)

2011/11/27

先日、平日夜の鬼無里線に40483号車が使用されているのを目撃しました。

元々戸隠方面用に導入された同車ですが、同グループの最古参となった最近は、さすがに予備車的な存在に回っているようで、その関係からか他線への応援にも使われることがあるのでしょう。

特徴あるリアからの画像だけですが、紹介いたします。

▲ 排ガス規制がU-代の車両となり、リアガラス周辺の凹みが無くなったデザインながら、テール・ブレーキランプ/方向指示器の形状が小型の車両は、川中島バスではこの40483号車のみです。平日夜の鬼無里行きで、折り返しの運用が無いことから、鬼無里営業所の運用を代走しているものと思われます。

元々戸隠方面用に導入された同車ですが、同グループの最古参となった最近は、さすがに予備車的な存在に回っているようで、その関係からか他線への応援にも使われることがあるのでしょう。

特徴あるリアからの画像だけですが、紹介いたします。

▲ 排ガス規制がU-代の車両となり、リアガラス周辺の凹みが無くなったデザインながら、テール・ブレーキランプ/方向指示器の形状が小型の車両は、川中島バスではこの40483号車のみです。平日夜の鬼無里行きで、折り返しの運用が無いことから、鬼無里営業所の運用を代走しているものと思われます。

2011/11/26

11月20日(日)に実証実験運行を開始した市街地循環バス「ぐるりん号」の電動バス。

概要は同日の記事にて紹介したとおりですが、今回は車内の様子をお知らせしたいと思います。

車内といっても、運行開始初日とあって結構混雑していましたので、“電動バスらしい装備”のみちょこちょこっと記録してきただけですが…

まず乗車して目につくのは、中扉から後ろの部分全てをデデーン!と占めるこの物体。

この電動バスの心臓部と言える「永久磁石同期型モータ(最高出力145kW)」と「Liイオン型メインバッテリ(14直列×3並列/重量750kg/定格電圧372V/定格容量44kWh/最大放電電流5C(600A)/最大充電電流3C(360A))」(各数値は車内掲示の車両諸元より引用)です。

そのため、乗客用のスペースとして確保されているのは前後の扉間のみで、座席も公式側に3席、非公式側に7席の計10席(いずれもロングシート)が設けられているだけで、立席定員15人と合わせた乗客定員が25人と、かなり少なめになっています。

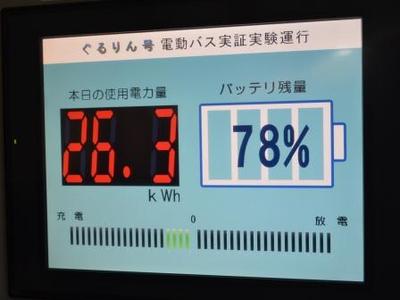

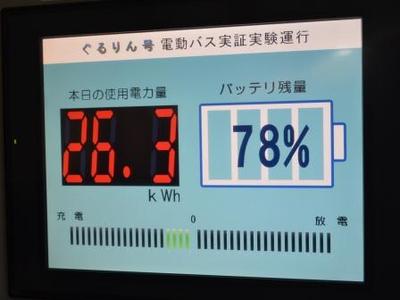

また、運転席の背面には下の画像のようなメーターが設けられ、「使用電力量」、「バッテリ残量」、「充電/放電状態」がそれぞれ数値あるいはインジケータで表示されています。

▲ 乗車時の状態。前の運行から約1時間充電した後の状態と思われます。

▲ 信大教育学部のところから県庁通りを下る時、あるいは善光寺大門から中央通りを下る時は、電力を回生させてバッテリに充電することができます。充電のインジケータ(緑色)が4目盛り表示されているのが見えます。

▲ 力行すれば、とうぜんバッテリから放電されます。放電のインジケータ(赤色)が7目盛り表示されています。

▲ 1周して長野駅前に戻ってきた時のメータです。約40分の運行で6.7kWhの電力量を消費し、バッテリ残量の割合で14%減りました。

ちなみにこの車の「電費」(電動バスですので、「燃費」とは言わないようです。)は、JE05モードの走行時で1kWhあたり1.8km、時速40kmの定速走行時で1kWhあたり2.8kmとのことです。

▲ こちらのメータは、運転席の上(行先表示機の裏側あたり)に設けられている運転手用のものと思われます。バッテリ残量の他、バッテリ温度(左下の赤い数字)とモータ水温(その右隣の緑色の数字)が表示されています。上と下はそれぞれ乗車時及び降車時に記録したものですが、バッテリ温度はほとんど変化がないものの、モータ水温が13℃上昇しています。

以上、記録できたものを中心につらつらと書いてみましたが、実は機械系にあまり詳しくない私にとっては、さっぱり分からない数値や単位も出てきています。

その辺りはそっとスルーしていただければ幸いです(^^;

概要は同日の記事にて紹介したとおりですが、今回は車内の様子をお知らせしたいと思います。

車内といっても、運行開始初日とあって結構混雑していましたので、“電動バスらしい装備”のみちょこちょこっと記録してきただけですが…

まず乗車して目につくのは、中扉から後ろの部分全てをデデーン!と占めるこの物体。

この電動バスの心臓部と言える「永久磁石同期型モータ(最高出力145kW)」と「Liイオン型メインバッテリ(14直列×3並列/重量750kg/定格電圧372V/定格容量44kWh/最大放電電流5C(600A)/最大充電電流3C(360A))」(各数値は車内掲示の車両諸元より引用)です。

そのため、乗客用のスペースとして確保されているのは前後の扉間のみで、座席も公式側に3席、非公式側に7席の計10席(いずれもロングシート)が設けられているだけで、立席定員15人と合わせた乗客定員が25人と、かなり少なめになっています。

また、運転席の背面には下の画像のようなメーターが設けられ、「使用電力量」、「バッテリ残量」、「充電/放電状態」がそれぞれ数値あるいはインジケータで表示されています。

▲ 乗車時の状態。前の運行から約1時間充電した後の状態と思われます。

▲ 信大教育学部のところから県庁通りを下る時、あるいは善光寺大門から中央通りを下る時は、電力を回生させてバッテリに充電することができます。充電のインジケータ(緑色)が4目盛り表示されているのが見えます。

▲ 力行すれば、とうぜんバッテリから放電されます。放電のインジケータ(赤色)が7目盛り表示されています。

▲ 1周して長野駅前に戻ってきた時のメータです。約40分の運行で6.7kWhの電力量を消費し、バッテリ残量の割合で14%減りました。

ちなみにこの車の「電費」(電動バスですので、「燃費」とは言わないようです。)は、JE05モードの走行時で1kWhあたり1.8km、時速40kmの定速走行時で1kWhあたり2.8kmとのことです。

▲ こちらのメータは、運転席の上(行先表示機の裏側あたり)に設けられている運転手用のものと思われます。バッテリ残量の他、バッテリ温度(左下の赤い数字)とモータ水温(その右隣の緑色の数字)が表示されています。上と下はそれぞれ乗車時及び降車時に記録したものですが、バッテリ温度はほとんど変化がないものの、モータ水温が13℃上昇しています。

以上、記録できたものを中心につらつらと書いてみましたが、実は機械系にあまり詳しくない私にとっては、さっぱり分からない数値や単位も出てきています。

その辺りはそっとスルーしていただければ幸いです(^^;

2011/11/25

続いての上田ネタです(^^;

上田電鉄の開業90周年を記念して、“まるまどりーむ号”こと7200系電車にヘッドマークを取り付けて運行されています。

ヘッドマークには、“1921.6.21”の開業日がありますので、恐らく今年6月頃から取り付けられているものと思われますが、現物を見たのがだいぶ遅かったということで、ずいぶんタイミングを外した記事になってしまいました(^^;;;

(そういえば、松電と長電は昨年が90周年ですので、県下の私鉄はほぼ同じ時期に開業したことになるのですね。)

▲ 開業90周年をPRするヘッドマークを取り付けた7253F。前後でデザインが異なるのですが、上田駅の別所温泉方は余裕が全くないため、撮影できませんでした(泣。

実は、じゅげむ9007さんが上田に来られるというので、迎撃しに行ったわけですが、別所線に乗るのはずいぶん久しぶりのことでした。

誘われるがまま(いや、私が誘ったのかな?)に別所まで往復することに。途中、八木沢で下車して、こんな写真を撮ってみました。

▲ 八木沢駅を後にし、別所温泉までの上りにかかる7200系。この駅に下車するのは初めてですが、何とも味わいのある駅舎です。

▲ 別所温泉から戻ってきた上田行きを1枚。駅の明かり以外はほとんど明るいものがない中での撮影でしたが、“まるまど”が良く分かるように撮れたと自画自賛です(^^;

▲ 振り返ってもう1枚。上田へ向けて、緩やかに下っていきます。寒い中でしたが、一瞬だけ窓からこぼれる明かりが暖かさを感じさせてくれました。

上田電鉄の開業90周年を記念して、“まるまどりーむ号”こと7200系電車にヘッドマークを取り付けて運行されています。

ヘッドマークには、“1921.6.21”の開業日がありますので、恐らく今年6月頃から取り付けられているものと思われますが、現物を見たのがだいぶ遅かったということで、ずいぶんタイミングを外した記事になってしまいました(^^;;;

(そういえば、松電と長電は昨年が90周年ですので、県下の私鉄はほぼ同じ時期に開業したことになるのですね。)

▲ 開業90周年をPRするヘッドマークを取り付けた7253F。前後でデザインが異なるのですが、上田駅の別所温泉方は余裕が全くないため、撮影できませんでした(泣。

実は、じゅげむ9007さんが上田に来られるというので、迎撃しに行ったわけですが、別所線に乗るのはずいぶん久しぶりのことでした。

誘われるがまま(いや、私が誘ったのかな?)に別所まで往復することに。途中、八木沢で下車して、こんな写真を撮ってみました。

▲ 八木沢駅を後にし、別所温泉までの上りにかかる7200系。この駅に下車するのは初めてですが、何とも味わいのある駅舎です。

▲ 別所温泉から戻ってきた上田行きを1枚。駅の明かり以外はほとんど明るいものがない中での撮影でしたが、“まるまど”が良く分かるように撮れたと自画自賛です(^^;

▲ 振り返ってもう1枚。上田へ向けて、緩やかに下っていきます。寒い中でしたが、一瞬だけ窓からこぼれる明かりが暖かさを感じさせてくれました。

2011/11/24

先日訪れた上田で仕入れたネタです。

千曲バスの528号車(いすゞ・エルガミオのワンステップ車でしょうか)に“オレンジリボン”のラッピングが施されています。

このデザインのラッピングは、昨年の秋から冬にかけて松本電鉄の10133号車や川中島バスの40918号車に施されていたものと基本的には同趣旨のもので、車体には『子どもの虐待を防止する』という意味を持つ“オレンジリボン”が描かれています。

▲ 上田駅前に出入りする千曲バスの528号車。松電や川バスのラッピング車とデザイン的に異なるのは、リボンが小さく複数描かれているということと、車体前面のフロントガラス下にも部分的にラッピングが施されている(最初は“エプロン”かと思いました(^^;)ということでしょうか。

11月が「児童虐待防止推進月間」ということに因んでのラッピングであると思われますが、昨年から継続しているものか、今年の秋に初めてこのようなラッピングになったのかは、頻繁に訪れているわけではないので残念ながら不明です(--;

【参考】

「オレンジリボン運動」のHPはこちらです。⇒http://www.orangeribbon.jp/

千曲バスの528号車(いすゞ・エルガミオのワンステップ車でしょうか)に“オレンジリボン”のラッピングが施されています。

このデザインのラッピングは、昨年の秋から冬にかけて松本電鉄の10133号車や川中島バスの40918号車に施されていたものと基本的には同趣旨のもので、車体には『子どもの虐待を防止する』という意味を持つ“オレンジリボン”が描かれています。

▲ 上田駅前に出入りする千曲バスの528号車。松電や川バスのラッピング車とデザイン的に異なるのは、リボンが小さく複数描かれているということと、車体前面のフロントガラス下にも部分的にラッピングが施されている(最初は“エプロン”かと思いました(^^;)ということでしょうか。

11月が「児童虐待防止推進月間」ということに因んでのラッピングであると思われますが、昨年から継続しているものか、今年の秋に初めてこのようなラッピングになったのかは、頻繁に訪れているわけではないので残念ながら不明です(--;

【参考】

「オレンジリボン運動」のHPはこちらです。⇒http://www.orangeribbon.jp/

2011/11/23

11月12日(土)の記事の文末で、牟礼(飯綱)営業所の予備車の1775号車が[12]系統・吉村・牟礼線で長野駅前に顔を出すことがある-という趣旨のことを書きましたが、これと連番となる1774号車も柳原から牟礼へ所属を移しているようで、先日[12]系統・吉村・牟礼線として長野駅前に顔を出す姿を目撃しました。

▲ 長野駅5番乗り場で[12]系統・牟礼営業所行きとして待機する1774号車。基本的にLED表示機を持つ車両しか運行に就いていない(と思われる)吉村・牟礼線では、方向幕による行先表示が見られるのはこのような予備車の登板時しかないものと思われます。

▲ 駅前ロータリー向かいののデッキから出発シーンを。暗くて分かりにくいですが、この1774号車は翼型のHINOエンブレム装備、車体裾のグレー塗装健在、屋根上のベンチレーター未撤去(&良く分からない模様健在(^^;)と、比較的登場時の面影を残す貴重な車両だといえます。

▲ 長野駅5番乗り場で[12]系統・牟礼営業所行きとして待機する1774号車。基本的にLED表示機を持つ車両しか運行に就いていない(と思われる)吉村・牟礼線では、方向幕による行先表示が見られるのはこのような予備車の登板時しかないものと思われます。

▲ 駅前ロータリー向かいののデッキから出発シーンを。暗くて分かりにくいですが、この1774号車は翼型のHINOエンブレム装備、車体裾のグレー塗装健在、屋根上のベンチレーター未撤去(&良く分からない模様健在(^^;)と、比較的登場時の面影を残す貴重な車両だといえます。

2011/11/22

2009年10月31日の記事で紹介した上田バスのN-963号車ですが、先日久しぶりに上田駅前で見かけたらラッピングのデザインが変わっていました。

スポンサーは、長電バスやアルピコ交通(川中島バス(現在は消滅)、松本電鉄バス)等でおなじみの缶コーヒーの会社ですが、長電バスの229号車同様、ベースカラーが金色に変更され、ゴージャスなイメージを醸し出しています(^^;

(変更時期は不明ですが、恐らく長電バスの229号車と同じく今年5月頃ではないかと思われます。)

▲ ベースカラーが金色の広告になった上田バスのN-963号車。長野では見ることのできない日産ディーゼル車です。

※ 一時的に多忙を極めているので、書き溜めたネタ等簡易なネタでお茶を濁しております。長野電鉄のチャーター運転の模様をお伝えする記事(たぶんあと1回)は近日中にお届けしたいと思いますので、しばらくお待ちくださいm(__)m

スポンサーは、長電バスやアルピコ交通(川中島バス(現在は消滅)、松本電鉄バス)等でおなじみの缶コーヒーの会社ですが、長電バスの229号車同様、ベースカラーが金色に変更され、ゴージャスなイメージを醸し出しています(^^;

(変更時期は不明ですが、恐らく長電バスの229号車と同じく今年5月頃ではないかと思われます。)

▲ ベースカラーが金色の広告になった上田バスのN-963号車。長野では見ることのできない日産ディーゼル車です。

※ 一時的に多忙を極めているので、書き溜めたネタ等簡易なネタでお茶を濁しております。長野電鉄のチャーター運転の模様をお伝えする記事(たぶんあと1回)は近日中にお届けしたいと思いますので、しばらくお待ちくださいm(__)m

2011/11/21

先日、長野駅東口を通りかかったら、珍しく長電バスのハイブリッド車2台(と通常の路線車1台)が、「団体」表示で停車していました。

そのうちの1台が881号車だったのですが、長野県ほかの人権啓発ラッピングが解除されていました。

(昨年秋に、人権啓発ラッピングになった時の記事は「こちら」です。)

ラッピングが剥がされた881号車は、ハイブリッド車の専用カラーに戻ってはいるものの、ラッピング時代に描かれた“HYBRID/NONSTEP”のロゴが、両側面の最後部の窓に貼られたまま(リアガラスのは剥がされていますが…)となっており、特徴的な姿となっています。

車両の周りをぐるっと一周し、4方向から撮影してみました。

なお、暗くて分かりにくいのですが、前扉寄り(非公式側は運転席寄り)の側面窓には、「長電バス」のロゴが貼られたままとなっており、こちらも元ラッピング車であることを示す証拠(!?)となっています。

ちなみにこの881号車は、2008年秋のデビュー後、2度のラッピング車を経験していますが、その都度“人にやさしく 地球にやさしく”のロゴの形状が変わったり無くなったり、“HYBRID/NONSTEP”のロゴが追加されたり剥がされたりと、その都度仕様が微妙に変化しているのが特徴で、登場時からの変遷を並べて比べてみるのも面白いかもしれませんね(^^;

川中島バスでは、40640号車が最近人権啓発ラッピング車になりましたが、これから人権週間という時期ですので、長電バスも別のデザインの人権啓発ラッピング車が登場するのか、気になるところです。

そのうちの1台が881号車だったのですが、長野県ほかの人権啓発ラッピングが解除されていました。

(昨年秋に、人権啓発ラッピングになった時の記事は「こちら」です。)

ラッピングが剥がされた881号車は、ハイブリッド車の専用カラーに戻ってはいるものの、ラッピング時代に描かれた“HYBRID/NONSTEP”のロゴが、両側面の最後部の窓に貼られたまま(リアガラスのは剥がされていますが…)となっており、特徴的な姿となっています。

車両の周りをぐるっと一周し、4方向から撮影してみました。

なお、暗くて分かりにくいのですが、前扉寄り(非公式側は運転席寄り)の側面窓には、「長電バス」のロゴが貼られたままとなっており、こちらも元ラッピング車であることを示す証拠(!?)となっています。

ちなみにこの881号車は、2008年秋のデビュー後、2度のラッピング車を経験していますが、その都度“人にやさしく 地球にやさしく”のロゴの形状が変わったり無くなったり、“HYBRID/NONSTEP”のロゴが追加されたり剥がされたりと、その都度仕様が微妙に変化しているのが特徴で、登場時からの変遷を並べて比べてみるのも面白いかもしれませんね(^^;

川中島バスでは、40640号車が最近人権啓発ラッピング車になりましたが、これから人権週間という時期ですので、長電バスも別のデザインの人権啓発ラッピング車が登場するのか、気になるところです。

2011/11/20

このところずっと長野電鉄の記事が続いておりましたが、いったん中断して今日はこの話題をお届けします。

既に各所で話題になっており、昨日は長野駅にて「電動バス実証実験」の出発式が行なわれた“電動ぐるりん号”。今日から平成26年3月31日までの長期実証実験運行ということで、今年一杯は1日3便が運行されます(2台目がお目見えする来年1月以降は、1日7便に増える予定だそうです。)。昨日は天気が悪かったこともあって出発式を見に行く“ずく”が出ませんでしたが(^^;、今日は友人からお誘いをいただいたこともあって、さっそく乗りに行ってきました(^^)

▲ バス停に貼られた“電動バス”によるぐるりん号運行の案内です。

▲ 1台のみでの運行となる今年一杯は、10時、12時、14時の3便が運行されます。

▲ バス停の縁には、オレンジのテープで電動バス運行の案内が貼られています。

▲ さすが“電動バス”! とにかく静かで、スーッと滑るように長野駅ロータリーに入ってきました。ナンバーは、「長野200か11-13」を取得したようです。

▲ 航続可能距離の関係で、1便運行するごとに充電が必要なんだそうです。乗客を降ろした後、約1時間20分後の便として出発するまでの間は、充電のためのお休みです。

▲ 車内に貼られた“電動バス”の諸元表!?です。このバスのことがとにかく細かく説明されています。でも機械のことに詳しくない私にとっては難しすぎて…(^^;;;

この車両、早稲田大学が開発した実験車両だそうで、“WEB-3”(Waseda advanced Electric micro Bus Ⅲ(3)の略)という愛称が付けられています。

長電バスで運行するために赤系の車体色をしているのかと思ったら、このカラー(あずき色)は早稲田大学のシンボルカラーなんだそうです。そういえば、箱根駅伝のゼッケンなども同じ色をしていますね(^^;

車内の様子などは、また別の記事にて紹介したいと思います!

既に各所で話題になっており、昨日は長野駅にて「電動バス実証実験」の出発式が行なわれた“電動ぐるりん号”。今日から平成26年3月31日までの長期実証実験運行ということで、今年一杯は1日3便が運行されます(2台目がお目見えする来年1月以降は、1日7便に増える予定だそうです。)。昨日は天気が悪かったこともあって出発式を見に行く“ずく”が出ませんでしたが(^^;、今日は友人からお誘いをいただいたこともあって、さっそく乗りに行ってきました(^^)

▲ バス停に貼られた“電動バス”によるぐるりん号運行の案内です。

▲ 1台のみでの運行となる今年一杯は、10時、12時、14時の3便が運行されます。

▲ バス停の縁には、オレンジのテープで電動バス運行の案内が貼られています。

▲ さすが“電動バス”! とにかく静かで、スーッと滑るように長野駅ロータリーに入ってきました。ナンバーは、「長野200か11-13」を取得したようです。

▲ 航続可能距離の関係で、1便運行するごとに充電が必要なんだそうです。乗客を降ろした後、約1時間20分後の便として出発するまでの間は、充電のためのお休みです。

▲ 車内に貼られた“電動バス”の諸元表!?です。このバスのことがとにかく細かく説明されています。でも機械のことに詳しくない私にとっては難しすぎて…(^^;;;

この車両、早稲田大学が開発した実験車両だそうで、“WEB-3”(Waseda advanced Electric micro Bus Ⅲ(3)の略)という愛称が付けられています。

長電バスで運行するために赤系の車体色をしているのかと思ったら、このカラー(あずき色)は早稲田大学のシンボルカラーなんだそうです。そういえば、箱根駅伝のゼッケンなども同じ色をしていますね(^^;

車内の様子などは、また別の記事にて紹介したいと思います!

2011/11/19

まだまだ続く、10月30日(日)のチャーター運転ネタ。もう少しだけお付き合いいただきたく…m(__)m

さて、屋代での撮影会終了後は、D編成を使用した臨時列車・臨客2416X列車に乗って須坂を目指します。

この列車、録音用列車として運行されるため、モハ2007号車が機材設置用に供され、サハ2054号車を緩衝地帯(乗車不可車両)として最後尾のモハ2008号車にのみ乗車することができるようになっています。

沿線での撮影に回った方もいたためか、車内は2人掛けシートに1人いるかいないか程度の状態で、私もまつさんとともに最後尾のボックスに陣取りました。

▲ 屋代駅5番線に入換えされたD編成。行先は「急行 木島」で走るようです(^^;

▲ 「やしろ」「やしろ」「やしろ」…とD編成。この光景もあと何度見られることか…

▲ 車内には、取り外された方向幕の巻き取り装置やヘッドマークが置かれています。

▲ モハ2007号車の運転台。今の電車にはない、アナログな感じが何とも言えません(^^;

▲ 「特急A 停車駅確認」!

(※ 運転台の画像は、乗務員扉及び客室との仕切り窓から撮影させていただいたものです。)

臨客2416X列車は車掌さんが乗務し、須坂まで各駅停車で運行されます。ドアこそ開きませんが、車掌さんの肉声によるアナウンス、発車の際の笛や警笛、本当にD編成が屋代線を各駅停車として運行しているような感じがします。

▲ 「間もなく東屋代、東屋代に到着、お出口は左側です~」「次は、雨宮、雨宮です」 車掌さんの肉声によるアナウンスとともに、各駅に止まります。

▲ 離山隧道を抜け… (長野方の地下区間以外で)トンネルがあるのは、屋代線ならではの光景です。

▲ 信濃川田では定期の417列車と交換です。

屋代を出てから36分、あっという間に須坂に到着です。

須坂では何と…

▲ 乗客を乗せたまま5番線に入線です!

営業列車が入ることは決してない5番線に到着、ドキドキしながらホームに降りました(^^;

▲ 5番線の標記とともに… そもそもこのホームって昔はどのような使われ方をしていたのでしょうか??

▲ 信州中野方から。こうしてみると、ちょっと幅が狭いものの、普通の駅のホームといっても違和感ありませんが…(^^;

そして最後のイベント、須坂駅ではかつて同僚として活躍したA編成との並びが実現しました!

(あと1回だけ…!? つづく)

さて、屋代での撮影会終了後は、D編成を使用した臨時列車・臨客2416X列車に乗って須坂を目指します。

この列車、録音用列車として運行されるため、モハ2007号車が機材設置用に供され、サハ2054号車を緩衝地帯(乗車不可車両)として最後尾のモハ2008号車にのみ乗車することができるようになっています。

沿線での撮影に回った方もいたためか、車内は2人掛けシートに1人いるかいないか程度の状態で、私もまつさんとともに最後尾のボックスに陣取りました。

▲ 屋代駅5番線に入換えされたD編成。行先は「急行 木島」で走るようです(^^;

▲ 「やしろ」「やしろ」「やしろ」…とD編成。この光景もあと何度見られることか…

▲ 車内には、取り外された方向幕の巻き取り装置やヘッドマークが置かれています。

▲ モハ2007号車の運転台。今の電車にはない、アナログな感じが何とも言えません(^^;

▲ 「特急A 停車駅確認」!

(※ 運転台の画像は、乗務員扉及び客室との仕切り窓から撮影させていただいたものです。)

臨客2416X列車は車掌さんが乗務し、須坂まで各駅停車で運行されます。ドアこそ開きませんが、車掌さんの肉声によるアナウンス、発車の際の笛や警笛、本当にD編成が屋代線を各駅停車として運行しているような感じがします。

▲ 「間もなく東屋代、東屋代に到着、お出口は左側です~」「次は、雨宮、雨宮です」 車掌さんの肉声によるアナウンスとともに、各駅に止まります。

▲ 離山隧道を抜け… (長野方の地下区間以外で)トンネルがあるのは、屋代線ならではの光景です。

▲ 信濃川田では定期の417列車と交換です。

屋代を出てから36分、あっという間に須坂に到着です。

須坂では何と…

▲ 乗客を乗せたまま5番線に入線です!

営業列車が入ることは決してない5番線に到着、ドキドキしながらホームに降りました(^^;

▲ 5番線の標記とともに… そもそもこのホームって昔はどのような使われ方をしていたのでしょうか??

▲ 信州中野方から。こうしてみると、ちょっと幅が狭いものの、普通の駅のホームといっても違和感ありませんが…(^^;

そして最後のイベント、須坂駅ではかつて同僚として活躍したA編成との並びが実現しました!

(あと1回だけ…!? つづく)

2011/11/18

10月30日(日)、屋代駅での2000系D編成&169系S52編成撮影会の後半戦です。この頃には雨も気にならないくらいになっていました(^^)

▲ リンゴ色の電車の向こうにカボチャ色の電車。奇しくもこの日はハロウィンだったそうで…(^^;

2編成の並びは1時間半余りで終了し、169系は戸倉への回送のために2番線に入換えを行ないます。

▲ 3番線と4番線の間の側線から、上り線を跨いで下り線へ進出、そこから中線に進入してきます。機器箱が少々目障りですが、本線上を走る急行列車に見えなくもない…!?

▲ 振り返って、D編成と同じフレームに収めてみました(^^;

▲ 2番線に停車中の列車は、急行信州・上野行きです~(^^;

その間、D編成は単体での被写体となっていました。が、ここで予定外の演出!? 屋代駅構内の戸倉方に留置されているS54編成との並びが実現しました。

▲ D編成と顔を並べた169系S54編成。7月末の12両編成運転以来ここで眠りについているのでしょうか、S54編成の車体の褪色が進んでいるのが気になります(^^;

▲ 2番線の上野行き急行列車と4番線の須坂行き列車!? 乗り換えはこの階段をご利用ください~(^^;;;

▲ 湘南色の窓に映るリンゴ色の電車。どちらも良い色合いだと思います。

▲ D編成単体の編成写真も。晴れていないのは、ある意味記録写真向きの天気なワケで…(^^;

▲ 展示時間の最後の方で、ヘッドマークは再び「特急 奥志賀号」に。

▲ 5番線に415列車が到着。撮影会もそろそろ終わりです。そういえば、モハ2007号車のパンタは松代を出て以来下りたままなのですね。

この後は、録音用列車・臨客2416X列車に乗車し、須坂を目指します。

(つづく)

(※ 4番線ホーム及び線路上からの撮影については、長野電鉄及びしなの鉄道のスタッフの方の立会いの下、チャーター運転参加者のみに許可されたものです。)

▲ リンゴ色の電車の向こうにカボチャ色の電車。奇しくもこの日はハロウィンだったそうで…(^^;

2編成の並びは1時間半余りで終了し、169系は戸倉への回送のために2番線に入換えを行ないます。

▲ 3番線と4番線の間の側線から、上り線を跨いで下り線へ進出、そこから中線に進入してきます。機器箱が少々目障りですが、本線上を走る急行列車に見えなくもない…!?

▲ 振り返って、D編成と同じフレームに収めてみました(^^;

▲ 2番線に停車中の列車は、急行信州・上野行きです~(^^;

その間、D編成は単体での被写体となっていました。が、ここで予定外の演出!? 屋代駅構内の戸倉方に留置されているS54編成との並びが実現しました。

▲ D編成と顔を並べた169系S54編成。7月末の12両編成運転以来ここで眠りについているのでしょうか、S54編成の車体の褪色が進んでいるのが気になります(^^;

▲ 2番線の上野行き急行列車と4番線の須坂行き列車!? 乗り換えはこの階段をご利用ください~(^^;;;

▲ 湘南色の窓に映るリンゴ色の電車。どちらも良い色合いだと思います。

▲ D編成単体の編成写真も。晴れていないのは、ある意味記録写真向きの天気なワケで…(^^;

▲ 展示時間の最後の方で、ヘッドマークは再び「特急 奥志賀号」に。

▲ 5番線に415列車が到着。撮影会もそろそろ終わりです。そういえば、モハ2007号車のパンタは松代を出て以来下りたままなのですね。

この後は、録音用列車・臨客2416X列車に乗車し、須坂を目指します。

(つづく)

(※ 4番線ホーム及び線路上からの撮影については、長野電鉄及びしなの鉄道のスタッフの方の立会いの下、チャーター運転参加者のみに許可されたものです。)

2011/11/17

10月30日(日)、天気は雨…屋代線を撮影用の回送列車が運行されたことに続き、この日のイベント第2弾~屋代駅での撮影会の模様です。

これまでも、長野電鉄としなの鉄道のコラボにより2000系と169系を並べた撮影会が屋代駅構内で開催されてきましたが、今回用意された撮影会が今までと決定的に違うこととして、軽井沢方からの撮影ができるように車両を配置してくださったことが挙げられます。長野方ですとどうしても逆光になってしまうため、それを解消すべく取り計らわれた措置です。尤も、天気が雨とあってはどちらから撮影してもそう大きな差はないような気がしましたが…(^^;

車を近くの市営駐車場に入れ、屋代駅に入ると、既に2000系D編成も169系S52編成も到着し、撮影のために並べて準備が着々と進められているところでした。

最初は両車をツライチで並べての撮影です。以下、順に細かなところを含めて、169系が徐々に“国鉄時代”に戻っていく姿がお分かりいただけますでしょうか。

▲ まずはしな鉄仕様のままの姿を。ちなみに種別幕には、主催者の方お手製の布製「急行」幕が登場し、参加者一同を沸かせてくれました。(現役時代はよく知りませんが)「急行」の“行”の字の最後が跳ねていないのが特徴です。

▲ 折角ですので、普段なかなかできない“4番線”ホームから撮影してみました。169系には列車番号表示器が取り付けられています。[4301M]は、かつて上野と湯田中を結んでいた急行「志賀」が、実際に付けていた列車番号で、主催者のこだわりを窺い知ることができます。

▲ 続いて、撮影会ならではのアングルから。指定された場所なら線路上にも立ち入ることが許可されていたため、169系と2000系の並びを真正面から。169系には「急行 志賀」のヘッドマークが取り付けられています。なお、私たちの線路立ち入りのため、普段小諸、軽井沢方面の列車が使用する3番線には線路閉鎖が掛けられています。

▲ 最後は[S52]の編成札を取り外して完成(?)です(^^;

しばらくするとD編成を少し移動させ、今度は両車両の停車位置をずらしての撮影です。

▲ 跨線橋の上から俯瞰撮影(^^;

▲ ここで両車ともパタパタ式のヘッドマークが変わりました。「急行 信州」と「各駅停車 屋代」です。

ここまで1時間半余り、あっとう間に時間は過ぎていきます。

(つづく)

(※ 4番線ホーム及び線路上からの撮影については、長野電鉄及びしなの鉄道のスタッフの方の立会いの下、チャーター運転参加者のみに許可されたものです。)

これまでも、長野電鉄としなの鉄道のコラボにより2000系と169系を並べた撮影会が屋代駅構内で開催されてきましたが、今回用意された撮影会が今までと決定的に違うこととして、軽井沢方からの撮影ができるように車両を配置してくださったことが挙げられます。長野方ですとどうしても逆光になってしまうため、それを解消すべく取り計らわれた措置です。尤も、天気が雨とあってはどちらから撮影してもそう大きな差はないような気がしましたが…(^^;

車を近くの市営駐車場に入れ、屋代駅に入ると、既に2000系D編成も169系S52編成も到着し、撮影のために並べて準備が着々と進められているところでした。

最初は両車をツライチで並べての撮影です。以下、順に細かなところを含めて、169系が徐々に“国鉄時代”に戻っていく姿がお分かりいただけますでしょうか。

▲ まずはしな鉄仕様のままの姿を。ちなみに種別幕には、主催者の方お手製の布製「急行」幕が登場し、参加者一同を沸かせてくれました。(現役時代はよく知りませんが)「急行」の“行”の字の最後が跳ねていないのが特徴です。

▲ 折角ですので、普段なかなかできない“4番線”ホームから撮影してみました。169系には列車番号表示器が取り付けられています。[4301M]は、かつて上野と湯田中を結んでいた急行「志賀」が、実際に付けていた列車番号で、主催者のこだわりを窺い知ることができます。

▲ 続いて、撮影会ならではのアングルから。指定された場所なら線路上にも立ち入ることが許可されていたため、169系と2000系の並びを真正面から。169系には「急行 志賀」のヘッドマークが取り付けられています。なお、私たちの線路立ち入りのため、普段小諸、軽井沢方面の列車が使用する3番線には線路閉鎖が掛けられています。

▲ 最後は[S52]の編成札を取り外して完成(?)です(^^;

しばらくするとD編成を少し移動させ、今度は両車両の停車位置をずらしての撮影です。

▲ 跨線橋の上から俯瞰撮影(^^;

▲ ここで両車ともパタパタ式のヘッドマークが変わりました。「急行 信州」と「各駅停車 屋代」です。

ここまで1時間半余り、あっとう間に時間は過ぎていきます。

(つづく)

(※ 4番線ホーム及び線路上からの撮影については、長野電鉄及びしなの鉄道のスタッフの方の立会いの下、チャーター運転参加者のみに許可されたものです。)

2011/11/16

さて、なかなか屋代へ辿り着かないこの記事、そろそろ早くしろ!と槍が飛んできそうですが(^^;;;、まだまだ松代があります。

というわけで今回は3つ目の停車駅、松代の様子をお伝えします。

相変わらず止まない雨、土砂降りというほどではないのですが、傘無しではカメラが心配なくらい降っています。

信濃川田では発車ギリギリまで粘ってしまったため、臨回2411X列車の松代入線は間に合わず。駅に着いた時には定期の412列車との交換は終わっていましたorz

「特急 のざわ号」を表示して停車する姿は何とか撮ることができましたが…

なお、屋代駅構内の電圧の関係で、松代からはモハ2007号車のパンタグラフを降下させた状態で走ります。駅に着いた時は、既にパンタが下りた状態になっていました。

雨降る中、運転士さんも傘を差してヘッドマークチェンジです。>>お疲れさまですm(__)m

松代からは黒鹿ピョンの「特急 奥志賀号」で走ります。

「まつしろ」「まつしろ」…とD編成。ちょうど降下されたモハ2007号車のパンタが柱と重なって…orz

この角度からなら大丈夫!? 降下されたパンタがご確認いただけますでしょうか。

そして、何とか雨が上がることを願って、屋代へと車を走らせます。

やや小降りにはなったものの、結局雨傘を手放せないまま屋代駅に入りますと…

既にしなの鉄道のS52編成が到着し、D編成と並ぶ準備が着々と進められていました。

S52編成は、恐らく初の「急行」表示での展示です!

逸る気持ちを抑えつつ4・5番線ホームへと下りると…

(つづく)

というわけで今回は3つ目の停車駅、松代の様子をお伝えします。

相変わらず止まない雨、土砂降りというほどではないのですが、傘無しではカメラが心配なくらい降っています。

信濃川田では発車ギリギリまで粘ってしまったため、臨回2411X列車の松代入線は間に合わず。駅に着いた時には定期の412列車との交換は終わっていましたorz

「特急 のざわ号」を表示して停車する姿は何とか撮ることができましたが…

なお、屋代駅構内の電圧の関係で、松代からはモハ2007号車のパンタグラフを降下させた状態で走ります。駅に着いた時は、既にパンタが下りた状態になっていました。

雨降る中、運転士さんも傘を差してヘッドマークチェンジです。>>お疲れさまですm(__)m

松代からは黒鹿ピョンの「特急 奥志賀号」で走ります。

「まつしろ」「まつしろ」…とD編成。ちょうど降下されたモハ2007号車のパンタが柱と重なって…orz

この角度からなら大丈夫!? 降下されたパンタがご確認いただけますでしょうか。

そして、何とか雨が上がることを願って、屋代へと車を走らせます。

やや小降りにはなったものの、結局雨傘を手放せないまま屋代駅に入りますと…

既にしなの鉄道のS52編成が到着し、D編成と並ぶ準備が着々と進められていました。

S52編成は、恐らく初の「急行」表示での展示です!

逸る気持ちを抑えつつ4・5番線ホームへと下りると…

(つづく)

2011/11/15

10月30日(日)、臨回2411X列車の追っかけ第3弾です。

今回は信濃川田駅での様子をお届けします(^^)/

信濃川田駅も、ホームの長さの割に上下線が分かれている区間が異様に長い駅です。こちらも貨物列車が走っていた名残なのでしょう。

というわけで、駅の入線を狙うとこちらも複線区間を走っているような絵になります(^^;

「各駅停車 屋代」行き、到着です~

信濃川田の古い駅舎と2000系。有人駅だった頃が懐かしいです。

信濃川田では16分間停車、ヘッドマークは「特急 のざわ号」に変わりました。

ちょっとだけオマケ!? マークをパタパタやっている時に、「各駅停車 信濃川田」も表示してくれました(^^;>>ありがとうございますm(__)m

こちらでも駅舎越しに2000系を撮影、次の松代へと進みます。

(つづく)

今回は信濃川田駅での様子をお届けします(^^)/

信濃川田駅も、ホームの長さの割に上下線が分かれている区間が異様に長い駅です。こちらも貨物列車が走っていた名残なのでしょう。

というわけで、駅の入線を狙うとこちらも複線区間を走っているような絵になります(^^;

「各駅停車 屋代」行き、到着です~

信濃川田の古い駅舎と2000系。有人駅だった頃が懐かしいです。

信濃川田では16分間停車、ヘッドマークは「特急 のざわ号」に変わりました。

ちょっとだけオマケ!? マークをパタパタやっている時に、「各駅停車 信濃川田」も表示してくれました(^^;>>ありがとうございますm(__)m

こちらでも駅舎越しに2000系を撮影、次の松代へと進みます。

(つづく)

2011/11/14

10月30日(日)-須坂を出発する時点で既に雨が落ちてきていたため、まつさんと相談の上、沿線での走行シーンの撮影は見合わせることにして、安全策を取って長時間停車する駅ごとに撮っていこうということにしました。

まず訪れたのは最初の停車駅(回送列車ですので運転停車ですが…)となる綿内駅です。

天気は相変わらず(…というよりだんだん雨脚が強まってきていたような…(--;)ですが、前回のチャーター運転や、今年のゴールデンウィークのイベント運行時を含めても、ここで2000系D編成を撮るのは初めてなので、まぁヨシとしましょう(^^;

ここでは完全に先回りできたので、入線シーンから撮ることができました(^^)v

綿内駅は、貨物列車が走っていた頃の名残なのか上下線が分岐するポイント間の有効長が長いため、構内踏切から撮ると複線区間のような感じがしないでもない…ような??

なお、屋代方のモハ2008号車のヘッドマークは、須坂出発前に“パタパタ式”の物に交換されており、「各駅停車 松代」表示で走ってきました。

綿内では定期の須坂行き410列車と交換があり、15分間停車します。

屋代線内での3500系との顔合わせも、駅撮りならでは…ということでこれもまたヨシです(^^;

ちなみに410列車に使用されていたのはO1編成でした。

須坂方のモハ2007号車の方は、通常の赤鹿ピョンのヘッドマークのまま、方向幕を(種別なしの)「回送」表示で走っていました。

なお、錆が目立っていたモハ2007号車のスカートは、タッチアップにより目立たないよう処理が施されています。

ここで1回目のヘッドマークチェンジです。各停車駅ごとにヘッドマークの表示が変わり、走行シーンでも4種類のヘッドマークが撮れるよう配慮されています。次に表示されたのは、「各駅停車 屋代」でした。

2000系が停車する様子を駅舎越しに撮って、次の停車駅・信濃川田へと足を進めます。

(つづく)

まず訪れたのは最初の停車駅(回送列車ですので運転停車ですが…)となる綿内駅です。

天気は相変わらず(…というよりだんだん雨脚が強まってきていたような…(--;)ですが、前回のチャーター運転や、今年のゴールデンウィークのイベント運行時を含めても、ここで2000系D編成を撮るのは初めてなので、まぁヨシとしましょう(^^;

ここでは完全に先回りできたので、入線シーンから撮ることができました(^^)v

綿内駅は、貨物列車が走っていた頃の名残なのか上下線が分岐するポイント間の有効長が長いため、構内踏切から撮ると複線区間のような感じがしないでもない…ような??

なお、屋代方のモハ2008号車のヘッドマークは、須坂出発前に“パタパタ式”の物に交換されており、「各駅停車 松代」表示で走ってきました。

綿内では定期の須坂行き410列車と交換があり、15分間停車します。

屋代線内での3500系との顔合わせも、駅撮りならでは…ということでこれもまたヨシです(^^;

ちなみに410列車に使用されていたのはO1編成でした。

須坂方のモハ2007号車の方は、通常の赤鹿ピョンのヘッドマークのまま、方向幕を(種別なしの)「回送」表示で走っていました。

なお、錆が目立っていたモハ2007号車のスカートは、タッチアップにより目立たないよう処理が施されています。

ここで1回目のヘッドマークチェンジです。各停車駅ごとにヘッドマークの表示が変わり、走行シーンでも4種類のヘッドマークが撮れるよう配慮されています。次に表示されたのは、「各駅停車 屋代」でした。

2000系が停車する様子を駅舎越しに撮って、次の停車駅・信濃川田へと足を進めます。

(つづく)

2011/11/13

ようやくこのネタに辿り着きました。

先週は、ずっと東京に軟禁されていたりしたもので、全然執筆が進んでいませんでした(--;

一応、11月1日(火)から4日(金)の記事の続きということで…

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

長野電鉄山ノ内線(信州中野~湯田中間)を、2000系D編成が定期各駅停車の代走として走った翌30日(日)、今度は屋代線で貸切列車としてD編成が運行され、屋代駅ではしなの鉄道の169系S52編成と2000系D編成を並べた撮影会が、そして須坂駅ではA編成とD編成を並べた撮影会が開催され、こちらのイベント(チャーター運行)にも参加させていただきました。その模様をボチボチと紹介していきたいと思います(^^;

10月30日(金)-明けてみると、前日の好天とは打って変わって、どんよりした曇り空です。

今にも雨が落ちてきそうな空-せっかくの屋代線運行、そしてチャーターならではの撮影会スタイルと楽しみ満載の一日となるのは間違いなかったのですが、天気には逆らえません。

この日も、定期の各駅停車としていつもの206~203列車の運用がありましたが、天気が芳しくないのとと朝起きる時間の問題で、今回は見送ることにしました。

まずは須坂駅へ。ここでまつさんと合流し、しばし入換え風景などを眺めながら過ごすことに。

しばらくして203列車が須坂駅2番線に到着し、5番線ホームへの入換えが始まります。

北須坂駅寄りの踏切を塞ぐようにして停車するD編成。ただちにエンド交換が行われてこちらに戻ってきます。

向きを変え、ゆっくりと5番線ホームへと向かうD編成。

5番線ホームに停車し、隣の留置線に置かれたA編成と顔を並べたD編成。

少し引くと、須坂駅全体がスゴイことに(@_@;

2番線だけ除いて電車がズラリ。しかもみんな色や形の違う電車です。L2がいないのを除けば、長電に在籍する全形式の電車が一堂に会しています。こんな光景なかなか見られませんね(^^;

この後D編成は撮影用の回送列車・臨回2411X列車として屋代へと向かいます。

途中、綿内・信濃川田・松代で十分な停車時間が設けられており、並行して車を走らせれば4回は撮影チャンスを稼ぐことができます。

…が、この時点で雨がポツリポツリ…(T_T)

というわけで、つづきます(^^;

先週は、ずっと東京に軟禁されていたりしたもので、全然執筆が進んでいませんでした(--;

一応、11月1日(火)から4日(金)の記事の続きということで…

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

長野電鉄山ノ内線(信州中野~湯田中間)を、2000系D編成が定期各駅停車の代走として走った翌30日(日)、今度は屋代線で貸切列車としてD編成が運行され、屋代駅ではしなの鉄道の169系S52編成と2000系D編成を並べた撮影会が、そして須坂駅ではA編成とD編成を並べた撮影会が開催され、こちらのイベント(チャーター運行)にも参加させていただきました。その模様をボチボチと紹介していきたいと思います(^^;

10月30日(金)-明けてみると、前日の好天とは打って変わって、どんよりした曇り空です。

今にも雨が落ちてきそうな空-せっかくの屋代線運行、そしてチャーターならではの撮影会スタイルと楽しみ満載の一日となるのは間違いなかったのですが、天気には逆らえません。

この日も、定期の各駅停車としていつもの206~203列車の運用がありましたが、天気が芳しくないのとと朝起きる時間の問題で、今回は見送ることにしました。

まずは須坂駅へ。ここでまつさんと合流し、しばし入換え風景などを眺めながら過ごすことに。

しばらくして203列車が須坂駅2番線に到着し、5番線ホームへの入換えが始まります。

北須坂駅寄りの踏切を塞ぐようにして停車するD編成。ただちにエンド交換が行われてこちらに戻ってきます。

向きを変え、ゆっくりと5番線ホームへと向かうD編成。

5番線ホームに停車し、隣の留置線に置かれたA編成と顔を並べたD編成。

少し引くと、須坂駅全体がスゴイことに(@_@;

2番線だけ除いて電車がズラリ。しかもみんな色や形の違う電車です。L2がいないのを除けば、長電に在籍する全形式の電車が一堂に会しています。こんな光景なかなか見られませんね(^^;

この後D編成は撮影用の回送列車・臨回2411X列車として屋代へと向かいます。

途中、綿内・信濃川田・松代で十分な停車時間が設けられており、並行して車を走らせれば4回は撮影チャンスを稼ぐことができます。

…が、この時点で雨がポツリポツリ…(T_T)

というわけで、つづきます(^^;

2011/11/12

長電バスの[12]系統・吉村・牟礼線は、本社(柳原営業所)の車両と牟礼(飯綱)営業所の車両が共同で運行されていますが、このうち牟礼営業所の所属車両は、単純に牟礼と長野駅を往復しているだけかと思いきや、長野市内の他の路線でもアルバイト的に運行されており、意外と広範囲に運用されているのが特徴です。

アルバイト運用で用いられるのは、長野市内の路線の中でも運行時間・距離の長い[8]系統・屋島・須坂線や[14]系統・保科温泉線で、一日の運行距離はかなりの長距離に及ぶものと思われます。

このうち、[14]系統・保科温泉線で運行されている姿を記録することができましたので、今回はそれを紹介いたします。

▲ 長野駅1225発→保科温泉着1325の便に用いられる347号車。

▲ 上記便の折り返しである保科温泉1400発→長野駅1500着の便に用いられる445号車。

牟礼営業所の車両は、上記の347号車及び445号車が専ら用いられていますが、時折予備車として普段は飯綱町・信濃町内の路線で運行されている1775号車が用いられることもあります。

([8]系統・屋島・須坂線での運行シーンは、また記録できた際にでも紹介したいと思います。)

アルバイト運用で用いられるのは、長野市内の路線の中でも運行時間・距離の長い[8]系統・屋島・須坂線や[14]系統・保科温泉線で、一日の運行距離はかなりの長距離に及ぶものと思われます。

このうち、[14]系統・保科温泉線で運行されている姿を記録することができましたので、今回はそれを紹介いたします。

▲ 長野駅1225発→保科温泉着1325の便に用いられる347号車。

▲ 上記便の折り返しである保科温泉1400発→長野駅1500着の便に用いられる445号車。

牟礼営業所の車両は、上記の347号車及び445号車が専ら用いられていますが、時折予備車として普段は飯綱町・信濃町内の路線で運行されている1775号車が用いられることもあります。

([8]系統・屋島・須坂線での運行シーンは、また記録できた際にでも紹介したいと思います。)

2011/11/11

今日は、西暦で表記すれば(20)11年11月11日です。

日本では和暦(平成23年)を用いることが多いためか、今日が年月日すべての数字が並ぶ日という認識は、「平成11年11月11日」よりは小さいのではないかと思われるのですが…

この手のネタは大好きなので、ナンバーが1並びの車両を探してみました。

その結果…ちょうど良い車両が見つかりました(^^;;;

(写りの良い写真ではないのですが…汗)

▲ 松本電鉄10630号車(松本22あ11-11) いすゞ+富士重 P-LV219Q 1986年式 上の写真は左側の車両、1991年8月頃、上高地BTにて。下の写真は右側の車両、1997年12月頃、長野BTにて。

この車両は、上高地への乗り入れのため、旧釜トンネルの低断面にも対応できるように床の高さを抑えた車両として製造されました。下の写真の隣に移っているハイデッカー車(42238号車、いすゞ+川崎 P-LV219S 1985年?)と比べると、その違いは一目瞭然です。

当時のナンバーは、今と違って希望制などない頃ですから、偶然にも1並びのナンバーを取ることができた車両です。

貸切車としての役目を終えた後は、路線用に転用され、特急白馬~長野線や特急松本~高山線などで活躍しました。

ところで、次に日付並びのネタで遊べるのは…いつになるのでしょうか??

日本では和暦(平成23年)を用いることが多いためか、今日が年月日すべての数字が並ぶ日という認識は、「平成11年11月11日」よりは小さいのではないかと思われるのですが…

この手のネタは大好きなので、ナンバーが1並びの車両を探してみました。

その結果…ちょうど良い車両が見つかりました(^^;;;

(写りの良い写真ではないのですが…汗)

▲ 松本電鉄10630号車(松本22あ11-11) いすゞ+富士重 P-LV219Q 1986年式 上の写真は左側の車両、1991年8月頃、上高地BTにて。下の写真は右側の車両、1997年12月頃、長野BTにて。

この車両は、上高地への乗り入れのため、旧釜トンネルの低断面にも対応できるように床の高さを抑えた車両として製造されました。下の写真の隣に移っているハイデッカー車(42238号車、いすゞ+川崎 P-LV219S 1985年?)と比べると、その違いは一目瞭然です。

当時のナンバーは、今と違って希望制などない頃ですから、偶然にも1並びのナンバーを取ることができた車両です。

貸切車としての役目を終えた後は、路線用に転用され、特急白馬~長野線や特急松本~高山線などで活躍しました。

ところで、次に日付並びのネタで遊べるのは…いつになるのでしょうか??